過去日記

最初の第一歩。

@=

山中教授凄いな。ノーベル賞、おめでとうございます。 ABC理論の望月教授もそうだけど、業績もさることながら、研究成果を隠すことなく広く公開する高潔な人柄が素晴しい。

@=

突然の雨。公園で1時間ばかり雨宿りした。何をするわけでもなく雨を眺める。たまにはいいものだ。

@=

NILFSに初めて救われた。定期的にバックアップをとっておくのは必須だけど、ちょっとしたミスで消えた数分前のファイルの復活には大変便利だ。忘れてたんで覚書。 chcpコマンドでcp(チェックポイント)をss(スナップショット)に変換してからマウントすること。

@=

久しぶりにJavaScriptをさわる。いやはや、ほとんど忘れてたなぁ。リファレンスさえ見ればプログラムは書けるけど、構文やライブラリの詳細は完全に忘却の彼方です。

@=

のどが痛い。風邪をひいているわけでもなく、体調に変わりはないのだが、1年に1度ほどのどだけが痛くなる。酷くなると醤油をかけない豆腐でさえ食べることもできなくなるので気をつけよう。

@=

とりあえず今日一日で大体のAtomフィードは書けるようになったけど、細かい制御がまだまだよくわからん。体系的な理解のために明日、書店にでも行こう。

@=

あら、シアヌーク国王が死んだのか。アンコール遺跡が好きでカンボジアには3度行ったけど、街中のいたるところで写真を見たなぁ。功罪色々ある人だけど、それなりに慕われてた面もあるみたいだし、インドシナの歴史に大きな役割を果した人物であることは間違いない。ご冥福をお祈りします。

@=

RSS関連はろくな書籍がないな。なんだかんだでRFCが一番丁寧だしわかりやすい。結局、既存のコードを読みながら実験して覚えていくしかないのね。

@=

nginxで遊んでみる。今さらなんだろうけど、なかなか面白い構造だな。長くウェブサーバ界隈から遠ざかっていたので新鮮だ。

@=

uwsgiの研究。これを機会に本格的にPythonにも手をだすかな。 Object指向言語としてJavaは思想があまり好きになれないし、 PL/SQLと同じで仕事で仕方なく開発していたからいい思い出がない。言語としての魅力はやはりLispやHaskellが高いけど、広く利用されているという点を考慮するとPythonは悪くないしな。

@=

喉が痛かったのは風邪であった。おかしいなぁ。今度は鼻水が止まらない。

@=

風邪がおさまってきたので、ジョギングを再開。しっかり治ってからやればいいのにと自分でも思うんだど、なんかこう一日サボると、一日分弱くなったような気がしてしまう。まぁ、なんというかこういう脅迫観念って子供のときからの性分だな。

@=

香図を用いた暗号生成ルーチンをXSLTで組んでみた。うん、雰囲気的なものだけどなんとなく優雅だ。暗号って大抵は数字の羅列で味気ないだけにいい感じ。

@=

RFC3339はISO8601をベースとしていながらも結構違うのね。機械にとってはRFC3339は処理しやすいだろうけど、人間にとってはそこまでの正確性はあまり必要ないよなぁ。日記とかだと記述した日付が重要なんであって厳密な時間とかどうでもいいもんなぁ。

@=

香図暗号をヴィジュネル暗号対応にしてみた。我ながら相変わらずくだらんことにこだわってるな。

@=

日付フォーマット再考。時間の一意性としてはUTCで記録しておいて、閲覧者の環境に応じてローカルタイムに変換するのが正しいのだろうけど、現実的には時間は場所と依存しあう関係だから、変換しないほうがいいのではないだろうか。日本で13時に「お昼ごはんおいしかった」と記録したとき、イギリスでは早朝4時にあたるわけで、同時刻という意味ではその通りなんだけど、これはやはり読み手の感覚としてはおかしいと感じるだろう。大体、読み手は書き手の心情に立って解釈するから、そのまま何の変換もせずに13時の方がいいような気もする。タイムオフセットをつければ同時性も含めて解決するけど、誰にでも時計算が瞬時にできるわけでもない。タイムゾーンを採用してゾーン名と併せて記述すれば、一番良いと思うんだけど、コンピュータ処理が難しくなるため、 ISO8601やRFC3339では考慮されていない。具体的には正にこの日記の投稿日時をどう表現しようかということなんだけど。

@=

当面、日付形式として「YYYYMMDD 'T' hhmmss ('Z' | 'P' hhmm | 'M' hhmm) ["zone abbreviation"]」を採用する。具体例では'20121114T114913Z'とか'20121116T075602P0900JST'みたいな感じ。 RFC3339から日付と時間の区切り文字を除いて、タイムオフセットの'+'の代わりに'P'、'-'の代わりに'M'で記述して、末尾にタイムゾーンの省略名を付け加えてもよい(なくともよい)としたもの。数字と英字以外の特殊な記号を使いたくないのと、おおよその場所を表すために所属する標準時を任意で追記できるようにした。あまり独自形式は使いたくないんだけど、標準が要求に合わないから仕方がない。

@=

nginx の graceful restart は HUP シグナル。 graceful shutdown は QUIT シグナル。 lighttpd の graceful shutdown は INT シグナル。

@=

dvipngは便利だな。いつ出来たんだろうか。こんな便利なコマンドがあるなんて知らなかった。 Ghostscriptでppm画像に変換して、 cropして、背景色変更して、拡大して、色深度を変えて、やっとPNGファイル作成してなんてのを個別のコマンドでやってた頃は昔になりにけりだなぁ。

@=

ついでに、dvipngを知る機会になったのが、pnmtopngのバグと思わしき挙動。

長いテキストの場合、1024バイトを越えた分が切り詰められてしまう。 pngcrushでも同じ症状がでたので、両者が共通で利用しているlibpngの問題だろうか。

@=

lighttpd をバックエンドとして UNIX Domain Socket にバインドして使いたい。でも、 setuid する前に bind がコールされるから、パーミションが root になってしまう。まぁ、 TCP へのバインドのことも考えたらこれは仕方がないことだけどなんとかしたい。あらかじめ server.username で lighttpd を起動すれば解決するけど他に影響がでる。プログラムを少し改造すれば済む話でもあるけど、バージョンアップのたびにパッチをあてるのは面倒だ。どうしたものかな。

@=

emacsで文字コードをutf-8にしてファイルを開きなおす。 'C-x RET c utf-8 RET C-x C-v RET' 短かいファイルだとよく誤認識するね。

@=

ウェブページを作る。でも、HTMLを書くのが面倒だ。ヘッダやフッタとか共通部分が多いし。よし、XMLで記述してXSLTで変換しよう。

@=

リヤカーのタイヤがパンクする。荷物が非常に重く汗だくになる。タイヤを求めてホームセンターをはしご。必要以上に疲れてヤレヤレ。

@=

沖縄県庁の前で万歳。 400Km踏破。やっと着いた〜!

@=

久しぶりに日記復活。今度は道北旅行。富良野から稚内を目指す。 7月1日スタートして4日目。当麻町という所に来た。毎日大雪連峰が綺麗だ。

@=

特に観光スポットもないので目一杯歩く。当麻のスポーツランドから剣淵まで30Kmを越えるくらいか。今日はほとほと疲れたので、もう寝る!

@=

朝から雨。剣淵でゆっくりするかと思っていたけど枝幸カニ祭に行く。自動車は偉大だ。早過ぎる。

@=

名寄で天文台に行く。七夕の今夜、夜空にはほぼ雲もなく、彦星と織姫もさぞ喜んだろう。

@=

5時半に出発したら美深アイランドに14時前に着いてしまった。 2時間近く温泉でゆっくりでき大変満足。

@=

朝から雨。昼食の後は再び温泉。 14時過ぎに晴れてきたものの、近場になにもないしやることがない。仕方がないので温泉の休憩室にてのんびり。

@=

雲一つない夜。満天の星空。夏の大三角形。

@=

本旅行3度目のキャンプ場貸し切り。静かで開放感に溢れていて大変快適。

@=

天気晴朗。北緯45度を越える。日射しは強いものの、涼風が心地良い。

@=

稚内に到着。装備も貧弱だし、今回は挫折しそうだったけど、結局、踏破してしまった。歩き旅を終えて、利尻島に渡航。残り数日は島でゆっくりしよう。

@=

利尻山に登る。綺麗な雲海ではあったものの、雲一つないとはいかず残念。雲海だと高い山ならどこでも見れるからなぁ。島の360度のパノラマが見たかった。

@=

礼文島縦走。ウエンナイの休憩所が安くてうまい。筋肉痛が治らない。島でゆっくりどころか、結構ハードな毎日だな。

@=

自転車を借りて宗谷岬まで往復。残念ながら霧の中。特に感動はなし。礼文島はきれかったなぁ。昨日のことだけど桃岩から知床の方も大変景色がよさそう。今後の楽しみにとっておこう。

@=

札幌に帰還。道北の旅はこれにて終り。特に印象深く綺麗だったのは遠望した大雪山と礼文島の西海岸。次はダートや山道にもチャレンジしてみようと思う。背負子を改造してコマを付けてみよう。ザックスタイルとカートスタイルでオールマイティだな。

@=

光る風 堀の水面の 揺れ桜 踊る心に 花びらが舞う

@=

空映す 堀にさざ波 影桜 揺れる心に 花びらが散る

@=

陽を受けて輝く水面に、気持ちのいい風が吹いてさざ波が立っている。青い空と満開の桜が鮮やかに映しだされ、そして揺らめいている。美しい景色に驚き心弾むも、この感動を伝える人がいないのは寂しくもあるわ。

@=

宵の酒 桜透かしの 街路灯 薄紅は 子らの笑顔に

@=

花見酒はいいものですな。皆が酔うから宵の口、深い青に桜色が重なると泡盛だってワイン色。大人達の話をよそに、遊んでいる子どもの頬もほのかに赤く染まってるよ。

@=

春望「春画見て ジジイ回春 望む春」そんな春は嫌だ!

@=

もっとヤダ。「春画見てババア回春して売春」春が三つも入りながら全く季節が関係ない17拍。一つぐらい季語にならんのか?

@=

「春画見た回春ジジイが即買春」なんか好色なジジババのちょっといい話に思えてきた。

@=

「春画見た回春ババアも望む春」お幸せに。

@=

やっぱり春って一番いい季節だな。てな気分で春をお題に言葉遊びをしていたら、しょうもないことばかり思い浮かんだ。書き散らしてから、ドラゴンボールの亀仙人と、源氏物語の源典侍が思い返されたんだけど、二人だと、、、あんまりうまく行かないかな。

@=

5/2から5/10にかけて、鳴門から松山まで歩いた。お遍路さんのせいか四国は歩いて旅している人が多い。野宿にも寛容な風土なのか、道行く人も親切で優しい。

@=

falseとnologinは似たようなものだけど、違いとしてnologinではエラーメッセージがでるようだ。この程度のことで/etc/passwd内のログインシェルとして使いわけるのは面倒だなあ。

@=

Subversionではファイルの実行属性のみ管理している。 rw属性は関係ないのね。いまさら知ったよ。

@=

makeで空白を含むファイル名は利用できない。

@=

Time::Pieceのstrptimeは%Zを使うとエラーがでたり、 parseできない文字列で'garbage ...'うんぬんと警告メッセージが出たり、なんかまだ洗練されていないようで大変使いにくいのでは?

@=

読経はロックだ。木魚はドラムだ。お鈴はシンバルだ。仏教はタテノリだ。

@=

ワールドワールド(AsianKanfuGeneration)を般若心経で歌えた。

@=

7月2日、留萌にて日本海と右手を繋ぐ。 7月14日、旭岳にて南面す。 7月26日、網走にてオホーツク海と左手を繋ぐ。

@=

Makefileで.DEFAULT_GOAL変数をセットしておけば、最初のrule以外のtargetから依存関係を解決できる。 ".DEFAULT_GOAL := all"としておけばallがどこにあっても大丈夫。

@=

dateコマンドで時刻指定してUNIX時間を得る。 "date --date='1999-12-31' +%s" 調べりゃすぐにわかるけど、今更ながらに知らないことが沢山あるなぁ。

@=

$ cat <<< string (here-strings) ヒアドキュメントの文字列版。どっかで見たことあるなぁと思いながらも忘れていた。こういう記号だけの構文は検索が難しいので調べるのに時間がかかる。

@=

awkやsedはパズルみたいで楽しい。 perlで簡単にできることをsedで技巧的にやる。

@=

CSSで3桁の16進数RGB値は、各桁を2度繰り返した6桁のRGB値に等しい。 "#f00"="#ff0000"

@=

PHPの$_POSTでバイナリデータを受けるのは止めたほうが良さそうだ。裏で8ビットコードの数値参照や改行コードの変換がされてるみたいだし。

@=

jQueryのajaxでリダイレクトは捕捉できない。

@=

ヒトの核ゲノムは31億塩基対。 1塩基対が2ビットの情報量を持つから62億ビットで、およそ8億バイト、即ち、800メガバイト。子供の頃、コンピュータは8ビットマシンで、RAMはあっても64キロバイト。フロッピーディスクの容量が無限に思えた時代、やはり、生物は凄いなぁと感じたものだけど、今思えばたったの800メガバイト。逆にその程度のコードで人間が作れてしまうのが驚きだ。

@=

『や〜きいも〜〜。やきいもっ!』信号待ちの交差点で隣の親子が言った。幼児「焼き芋食べたい。」ママ「あんた、すぐ食べたい食べたいゆうけど、いっつも食べへんやないの!いっつもママばっかり食べてるやないの!」幼児「・・・」ママ「今日だけ特別やで。」

@=

そう言えば先日、公園でウォーキング中のジジババがいた。ジジ「昨日病院でなぁ。大きな腫瘍ができてるらしい。」ババ「あんた、それ、えらいことちゃうの。」ジジ「ああ、大変なんやでぇ。」ババ「さすがあんたやなぁ。誰にでも出来るもんとちゃうんやろう。」ジジ「まぁなぁ。大きいのは難しいて言うてたわ。」ババ「やっぱりなぁ。あんたは、ほんま、すごいわぁ。がんばりやぁ。」ジジ「おう。まかせとき。」

@=

信号待ちの交差点で、親子がナゾナゾ遊びをしていた。幼女「ももの木ってなーんだ!」私(ムズッ。えーと、植物界被子植物綱バラ科、、、。って、こんな答でいいのか。ていうか、、、)パパ「ももの木はももの木やろ。」幼女「せーかい!」私(それでえーんかー!)

@=

前述、ナゾナゾ。幼女は桜の木を見ていた。道端の桜を見ていた娘「桃の木ってなーんだ。」私(、、、。ていうか、この子は桜の木を見ているぞ。これは、あれか。禅問答なのか。黙って右手を前に突き出したり、庭の柏樹のようなものってのが答えになるのか。)信号しか見ていない父「桃の木は桃の木やろ。」娘「正解!」私(深読みしすぎたー!)

@=

前述、父親は悟っていた。私が間違えていた。反省した私はこれからはナゾナゾキングだ。「一本足で真っ赤な顔した手紙や葉書を食べるものってなんぞや。」「それは、一本足で真っ赤な顔した手紙や葉書を食べるものである。」

@=

式の結果が自動的に暗黙変数に格納される。既にPythonに実装されてた。ちょっと残念。確かに誰でも考えつくことではあるよなぁ。

@=

と、思ったらインタラクティブモードだけなのかなぁ。 Pythonシェルから'>>> [1,2,3];print _'はOKだけど、スクリプトファイルでの実行や、Python -c '[1,2,3];print _' ではエラーになった。それとも、なんぞ、自動変数を有効にする起動オプションがあるのかしらん。

@=

長らく放置していた日記を再開。この2年、毎週のように山登りをしていたけど何も書いてない。しばらく山日記をつけるとしよう。

@=

昨日は、関バス停から、市道山、醍醐丸、陣場山、城山、大洞山、草戸山、四辻、高尾山口。今日は、楽してケーブルカー。御嶽山から、日の出山、つるつる温泉。

@=

本日、膝が痛いため、足慣らし。高尾縦走黄金コース。陣馬高原下〜陣馬山〜景信山〜城山〜高尾山〜稲荷山〜高尾山口。

@=

18切符で小旅行。岩井駅->富山->岩井駅(上り:尾根、下り:伏姫の谷)。保田駅->大仏->地獄のぞき->石切場->鋸山三角点->車力道->浜金谷駅。

@=

奥多摩駅(8:21)->鋸山->(大岳山は巻く)->馬頭刈山->瀬音の湯->五日市駅(14:30)。前から行きたかったコース。雪が無くなったのでチャレンジ。瀬音の湯までなら約5時間。結構早いほうだと思う。ちなみに先週は、つつじ新道から檜洞丸、犬越路で下山。 3日前の雪が残っていたため、非常に怖かった(こちらはU氏、N氏の三人)。

@=

ケーブルカー => 御岳山 => ロックガーデン => 日の出山 => つるつる温泉。同行は、新宿K氏、小竹向原K氏、沖縄出身K氏。

@=

デジカメに保存されていた過去の写真から1日1枚をピックアップしてみる。

@=

自転車で通りすぎる親子から聞こえてきた。「恐竜が出てきたらどうする?」後ろカゴの幼児の問いかけであった。私(なんて非現実な。いや、幼児にとっては現実も空想も違いはない。) パパ「そうだなぁ。」私( そうだ、子供にとっては現実の「もし」なのだ。決してありえない仮定で述べたのではない。となると、ここはやはり、「戦う」とか言うべきだろう。もしくは、もう少し大人の現実的対応として「一緒に逃げる」でもいいかもしれない。 ) パパ「それは、怖いなぁ。」幼児「うん。すっごく怖いよねぇ。」私(それで終りかよ!)

@=

午前は雨。午後から出発。高尾駅=>拓殖大西尾根=>草戸峠=>大戸=>(キャンプ場入り口あたりでバスに乗って相原駅)。初めてのコースと思って行ってみれば、大昔に来たことがあった。展望も開けないし面白くないコース。なんで、忘れてしまっていたのであろう。雨上がりの緑の匂いが堪能できたことは収穫であった。

@=

昨日は塔ノ岳(ヤビツ峠=>表尾根=>塔ノ岳=>大倉尾根)。定番コースで同行は宮崎出身のK君。一昨日は川苔山(川乗橋=>百尋ノ滝=>川苔山=>赤久奈山=>川井駅)。

@=

昨日は、小河内バス停=>三頭山=>笹尾根=>和田峠=>陣馬高原下バス停。これは疲れた。太股の筋肉がまだなんか変。三頭山から笹尾根のブナ林は新緑で素晴らしい。秋にまた来ようと思う。紅葉も楽しみ。

@=

先週は石老山。石老山入口バス停=>石老山=>プレジャーフォレスト前=>嵐山=>相模湖駅。石老山だけのつもりであったが、体力的にものたりなかったため嵐山を追加。今日は、高柄山。四方津駅=>千足沢=>洗足峠=>高柄山=>御前山分岐=>(御前山ピストン)=>鶴鉱泉=>上野原駅。千足沢は苔生して綺麗であった。御前山に眺望はない。総じてあまり特徴のない山道。

@=

えらく悩んだ。 ETagヘッダは「ETag: "TTT"」てな具合にクォートする必要があったようだ。 ngx+luaの症状として、「ETag: TTT」だと、text/htmlの場合はEtagがつかない。それ以外のMIME-TypeであればEtagがつく。「ETag: "TTT"」であれば、「text/html」の場合は「ETag: W/"TTT"」となる。それ以外のMIME-Typeであれば「ETag: "TTT"」がつく。

@=

emacsからのコマンド実行。「C-x h」で全バッファを選択。「M-|」で選択バッファを入力としてコマンドを実行。シェルスクリプトであればコマンドに「sh」と入力する。

@=

emacsからコマンド実行するだけなら「M-!」でよい。

@=

四方津駅=>大地峠=>矢平山=>倉岳山=>高畑山=>鳥沢駅。初夏の陽光を受けた広葉樹林が美しい。倉岳山までは岳人もまばらで静かな山行を楽しめたが、倉岳山は人気の山みたいで山頂には結構な数の登山者がいた。

@=

昨日の山行。藤野駅=>イタドリ沢の頭=>明王峠=>堂所山=>北高尾山稜=>高尾駅。イタドリ沢の頭から明王峠までは静かで良い。蝶の大群が舞い散る(舞い上がる?)花びらのようで綺麗であった。

@=

御岳山=>大岳山=>日の出山=>つるつる温泉。定番の初級コース。同行はマイ・ブラザー。山行自体は楽なのだが先週怪我したヒザ痛を再発。

@=

関空、LCCターミナル。雨。大阪でも梅雨が始まったっぽい。実家に2泊3日でゆっくり。両親は元気。本日、まずは、沖縄に飛ぶ。5回目の沖縄。沖縄も2泊3日の予定で中部を中心に友人に案内してもらう予定。

@=

関空、LCCターミナル。雨。大阪でも梅雨が始まったっぽい。実家に2泊3日でゆっくり。両親は元気。本日、まずは、沖縄に飛ぶ。5回目の沖縄。沖縄も2泊3日の予定で中部を中心に友人に案内してもらう予定。

@=

沖縄は曇り、時々日差しあり。大変蒸し暑い。私の感覚から言えば、すでに完全に夏だ。空港でレモンジャー、ブルー隊員と合流して名護までドライブしてもらう。彼のご母堂謹製の天ぷらは大変美味しかった。衣にした味をつけているので、具もさることながら衣自身が香ばしく旨味が広がるのは絶品。晩はホテル近所の宮古そば屋さんで野菜そば。付け合せのゴーヤの漬物がいい感じであった。

@=

ブルー隊員に連れられて、6時から1時間半の宜野湾市内一周散歩。植生と町並みを眺める限り、すでにタイの片田舎を歩いているような気分になる。いい汗をかいてホテルに帰還。洗濯が終われば二度寝しよう。

@=

昨晩は、青、紫、ライムと宜野湾で飲み会。結構酔っ払ったし、失礼なこと言ってたかもしれんなぁ。まぁ、ええ、おっさんやし、少々乱れても許しておくれって感じです。うん、楽しい酒であった。明日以降海外なので、旅の勘を取り戻すまではしばらく禁酒かな。

@=

摩文仁の丘の下。ここも最高に良いところなのだが、ほとんど人が来ない。写真中央は同行してくれたフィアンセをこよなく愛する沖縄在住のM氏。今晩の便でバンコクに飛ぶのだが、出発まで3時間弱あるので空港散策。

@=

摩文仁の丘の下。ここも最高に良いところなのだが、ほとんど人が来ない。写真中央は同行してくれたフィアンセをこよなく愛する沖縄在住のM氏。今晩の便でバンコクに飛ぶのだが、出発まで3時間弱あるので空港散策。

@=

バンコクに零時半到着。宿に移動して色々してたら2時。タイのほうが沖縄より涼しいような気がする。

@=

7時起床。8時行動開始。チケットを買いに北バスターミナルへ。 9時半頃猛烈な雨。流石雨季、滝のような雨では3秒でずぶ濡れだろう。駅で30分ばかり雨宿り。当初はチェンコーンから一気に北へと向い最短で雲南(中国)へと思っていたのだが、昨晩考えが変わり、久しぶりにタイも観光してみるかと、イサーン(東北)で一週間くらい遺跡巡りをする気になっていたものが、この雨で再度心変わりし、結局、国境を目指してルーイ(Loei)行きのバスのチケットを買う。理由は雨が嫌だったのと出来るだけマイナーな国境を超えてみようとの魔がさしたこと。サイニャブリー(ラオス)に抜けるこのルートで国境越えしたことがある人はそんなにはいないのではと思う。遅めの昼飯は何かよくわからない冷やしにゅうめんみたいなもの。まずくはないが辛かった。明日は早朝5時チェックアウトなので早めにホテルに帰還。

@=

バンコク再考。写真は雨宿り中のモーチット駅。雨宿り中、BNK48がペイントされたバスも見たのだが、シャッターチャンスを逃した。この街はやはり好きになれない。 3時間ばかり散策したのだが、車が多い、煩い、臭い、汚いでいいことがない。ただ、バンコクに限らず、ビエンチャンやハノイなどの大都市は全て嫌いである。昔(20年前)はバンコクが好きであった。ホーチミンやプノンペンも好きであった。エネルギッシュな熱気に心が弾んだものだ。ところが今はとにかくこの喧騒から逃れたい。街は何も変わっていない。私が、そして旅のスタイルの方が変わってしまった。明日の今頃はルーイである。

@=

バンコク再考。写真は雨宿り中のモーチット駅。雨宿り中、BNK48がペイントされたバスも見たのだが、シャッターチャンスを逃した。この街はやはり好きになれない。 3時間ばかり散策したのだが、車が多い、煩い、臭い、汚いでいいことがない。ただ、バンコクに限らず、ビエンチャンやハノイなどの大都市は全て嫌いである。昔(20年前)はバンコクが好きであった。ホーチミンやプノンペンも好きであった。エネルギッシュな熱気に心が弾んだものだ。ところが今はとにかくこの喧騒から逃れたい。街は何も変わっていない。私が、そして旅のスタイルの方が変わってしまった。明日の今頃はルーイである。

@=

4時起床。5時チェックアウト。バスターミナルへと向かう。バスは8時発。ホテルが空港近くと市街からは逆に遠いため。早めの行動開始。街を超えて、平原を超えて、ジャングルを超えて、、、9時間かかってルーイに到着。バスに乗っているだけで特に何もない一日。なお、バンコクでは、BS Residenceというところに宿泊したのだが、空港までの無料送迎がついて3000円ほどだから悪くはないと思う。以前泊まったトンタリゾートよりは良かったのではないだろうか。

@=

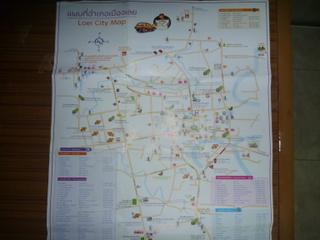

バスに乗っているだけで特に何もない一日。、、、とは行かなかった。ルーイバスターミルで地図を手に入れようとするも、誰にも英語が通じない。まぁ、半分くらいは私の貧弱な英語力(特に発音の悪さ)のせいもあると思う。 infomationの親父に'map'と書けば通じたのだが、散々探してないと言われる。街の中心がどこか不明だし、どの道をどう進めばいいのかわからず途方に暮れる。仕方ない、なんとかなるさ、と歩きだしてみると、後ろから親父が追いかけてきて、観光用の地図をくれた。私が途方に暮れている間も探してくれていたのだろう。この親切さがタイだ。やはり東南アジアは旅がしやすい。目指すGHまで30分。地図を頼りに汗だくになって到着。 The Stay Guest Houseのオーナーは親切で紳士な英国人。つたない英語でも通じてホッとする。

@=

バスに乗っているだけで特に何もない一日。、、、とは行かなかった。ルーイバスターミルで地図を手に入れようとするも、誰にも英語が通じない。まぁ、半分くらいは私の貧弱な英語力(特に発音の悪さ)のせいもあると思う。 infomationの親父に'map'と書けば通じたのだが、散々探してないと言われる。街の中心がどこか不明だし、どの道をどう進めばいいのかわからず途方に暮れる。仕方ない、なんとかなるさ、と歩きだしてみると、後ろから親父が追いかけてきて、観光用の地図をくれた。私が途方に暮れている間も探してくれていたのだろう。この親切さがタイだ。やはり東南アジアは旅がしやすい。目指すGHまで30分。地図を頼りに汗だくになって到着。 The Stay Guest Houseのオーナーは親切で紳士な英国人。つたない英語でも通じてホッとする。

@=

たこ焼き屋を見つけた。早速食す。甘い!クレープか?タコじゃない。食感は、、、イモか?うーむ。似て非なる物、、、というか全くの別物であった。まぁ、遠い異国の片田舎で、たこ焼き鍋が見れただけで、浪速っ子としては衝動買い。

@=

たこ焼き屋を見つけた。早速食す。甘い!クレープか?タコじゃない。食感は、、、イモか?うーむ。似て非なる物、、、というか全くの別物であった。まぁ、遠い異国の片田舎で、たこ焼き鍋が見れただけで、浪速っ子としては衝動買い。

@=

午前の散策を終える。田舎町は良い。ルーイには自転車用のレーンがあり、GHで無料の自転車を貸してくれる。一回りするのに1時間とかからない。車もゆっくりのんびり走っているのだが、それなりに交通量があるのは難点。もう一つの問題は犬。雰囲気のいい小道だなと入っていくと、誰もいない路上で野良犬に吠えられる。一匹吠えるとどこからか集まってきて数頭に囲まれる。いや、正直怖いです。逃げると追いかけられてもっと怖い目に合うので、睨みつけながら後ずさり。どうしても進みたいときは蹴っ飛ばす勢いで前進。観光客があんまりいないので、人に慣れていないのでしょう。「あっ、いい感じ」と、軽い気持ちで路地に入って行くと後悔する羽目になる。写真は朝市の周辺。店舗がない店も路上で頑張ってます。

@=

午前の散策を終える。田舎町は良い。ルーイには自転車用のレーンがあり、GHで無料の自転車を貸してくれる。一回りするのに1時間とかからない。車もゆっくりのんびり走っているのだが、それなりに交通量があるのは難点。もう一つの問題は犬。雰囲気のいい小道だなと入っていくと、誰もいない路上で野良犬に吠えられる。一匹吠えるとどこからか集まってきて数頭に囲まれる。いや、正直怖いです。逃げると追いかけられてもっと怖い目に合うので、睨みつけながら後ずさり。どうしても進みたいときは蹴っ飛ばす勢いで前進。観光客があんまりいないので、人に慣れていないのでしょう。「あっ、いい感じ」と、軽い気持ちで路地に入って行くと後悔する羽目になる。写真は朝市の周辺。店舗がない店も路上で頑張ってます。

@=

11時、午後の行動を開始。出かけようとしたところ、宿の女将からベッドメイクの要否と明日のチェックアウト時間について尋ねられる。なんでも明日10時に所要でバンコクへと出発するらしく、遅いチェックアウトだとうんぬん(よく聞き取れない)などと言っているようだ。朝の行動は早いので、9時までにはチェックアウトするので問題ないと伝える。さて、本日のメインは南へと続く自転車レーンを行けるところまで行ってみること。昨日、ルーイに来るバスの車窓から眺めている限りだと、10kmほどはありそうだ。往復で2時間くらいだろうからちょうどいいくらいのサイクリングであると判断する。雨季でずっと曇り空、時折スコールが降るが南国のカンカン照りよりはよほどマシであろう。とはいえ、都合5回も雨宿りすることになるは、それなりにアップダウンはあるは、そもそもシティサイクル用のしょぼい自転車だわで結構大変であった。体力と耐力で強引に乗り切る。ちなみに穏やかな風土が生み出すタイ力も少なからず分けてもらっている。タイは世界一のお米の輸出国。中盤を過ぎたあたりから水田が広がるのどかな風景。大平原に続くライスガーデンが背後の山稜を借景にしている。おっ、いい景色だぞ。道中気儘に立ち止まり。一人気楽な旅の道。農家の人たちもみな忙しくしている、、、ようには見えない。の〜んびり仕事をしているのかなぁ。

@=

11時、午後の行動を開始。出かけようとしたところ、宿の女将からベッドメイクの要否と明日のチェックアウト時間について尋ねられる。なんでも明日10時に所要でバンコクへと出発するらしく、遅いチェックアウトだとうんぬん(よく聞き取れない)などと言っているようだ。朝の行動は早いので、9時までにはチェックアウトするので問題ないと伝える。さて、本日のメインは南へと続く自転車レーンを行けるところまで行ってみること。昨日、ルーイに来るバスの車窓から眺めている限りだと、10kmほどはありそうだ。往復で2時間くらいだろうからちょうどいいくらいのサイクリングであると判断する。雨季でずっと曇り空、時折スコールが降るが南国のカンカン照りよりはよほどマシであろう。とはいえ、都合5回も雨宿りすることになるは、それなりにアップダウンはあるは、そもそもシティサイクル用のしょぼい自転車だわで結構大変であった。体力と耐力で強引に乗り切る。ちなみに穏やかな風土が生み出すタイ力も少なからず分けてもらっている。タイは世界一のお米の輸出国。中盤を過ぎたあたりから水田が広がるのどかな風景。大平原に続くライスガーデンが背後の山稜を借景にしている。おっ、いい景色だぞ。道中気儘に立ち止まり。一人気楽な旅の道。農家の人たちもみな忙しくしている、、、ようには見えない。の〜んびり仕事をしているのかなぁ。

@=

体力考。大抵の問題は体力で解決している。本当は知識と機転で解決できればスマートなんだろうけど、まぁ、ないものをねだっても仕方がない。それに体力での解決にはいいところもある。地道だが確実に解決できること。知識や機転はハマれば強いが、如何ともしがたいときがある。旅の問題を解決できる武器はやはり体力であろう。話は変わるが、仕事でも二番目に必要なのは体力だと思う。知識やスキルなんぞは三番目以降のことだ。最後の最後で踏ん張りが効かないといい仕事はできない。やはり、最後は体力が物を言う。さて、先にタイの田舎サイクリングが気儘で気楽なように書いた。この感動を誰かに伝えたい。いやむしろ共に体験したい。、、、と思うのだが、結局のところ半分は修行であって、おそらく大半の人には楽しくないかもしれない。暑いし、汗だくだし、そもそもしんどいし。なぜこれが楽しいのか自分でもよくわからないときがある。ただ、少なくともこれが楽しいと思えるのは体力のおかげだとは思う。おっと、偉そうなことを書きました。ごめんなさい。実は体力もそんなにありません。私が人並み以上に能力を発揮できるのは主に遊んでいるときだけですわ。

@=

体力考。大抵の問題は体力で解決している。本当は知識と機転で解決できればスマートなんだろうけど、まぁ、ないものをねだっても仕方がない。それに体力での解決にはいいところもある。地道だが確実に解決できること。知識や機転はハマれば強いが、如何ともしがたいときがある。旅の問題を解決できる武器はやはり体力であろう。話は変わるが、仕事でも二番目に必要なのは体力だと思う。知識やスキルなんぞは三番目以降のことだ。最後の最後で踏ん張りが効かないといい仕事はできない。やはり、最後は体力が物を言う。さて、先にタイの田舎サイクリングが気儘で気楽なように書いた。この感動を誰かに伝えたい。いやむしろ共に体験したい。、、、と思うのだが、結局のところ半分は修行であって、おそらく大半の人には楽しくないかもしれない。暑いし、汗だくだし、そもそもしんどいし。なぜこれが楽しいのか自分でもよくわからないときがある。ただ、少なくともこれが楽しいと思えるのは体力のおかげだとは思う。おっと、偉そうなことを書きました。ごめんなさい。実は体力もそんなにありません。私が人並み以上に能力を発揮できるのは主に遊んでいるときだけですわ。

@=

少し寄り道してチェンカーン(Chiang Khan)に来る。タイでは人気の観光地らしい。来るまでにも色々、着いて早々色々あるのだが、ばっさりカット。すべての出来事を書いていたらきりがないし、もともと筆無精なのでマメに書いてたら続かん。街を知るためにまずはひと歩きする。

@=

チェンカーンの観光スポットは2つ。山と川。山は乾季だとタイでは珍しい雲海が見れるらしい。雲海は日本で何度も見ているのでパス。そもそも今は雨季。午後はGHで借りた無料の(オンボロの)チャリで、観光名所となっているらしいメコン川が大きくV字にカーブするケン・クッ・クーを目指す。、、、が、道を間違う。途中道を間違えたと気づきながらも(だって遠すぎる)、 V字の対岸まで行ってみれば思いの外いい景色であったので良しとする。帰り道すがら正しい道を発見してケン・クッ・クーも制覇。うーん。まぁ、風光明媚なところではあるんだけどねぇ。メコン川下りは2回してるし(5年前と20数年前)、もっと凄いところを見てるからこんなもんかという感じ。

@=

チェンカーンの観光スポットは2つ。山と川。山は乾季だとタイでは珍しい雲海が見れるらしい。雲海は日本で何度も見ているのでパス。そもそも今は雨季。午後はGHで借りた無料の(オンボロの)チャリで、観光名所となっているらしいメコン川が大きくV字にカーブするケン・クッ・クーを目指す。、、、が、道を間違う。途中道を間違えたと気づきながらも(だって遠すぎる)、 V字の対岸まで行ってみれば思いの外いい景色であったので良しとする。帰り道すがら正しい道を発見してケン・クッ・クーも制覇。うーん。まぁ、風光明媚なところではあるんだけどねぇ。メコン川下りは2回してるし(5年前と20数年前)、もっと凄いところを見てるからこんなもんかという感じ。

@=

こちらは有名らしい川エビの唐揚げ。うまいっ!、、、というほどではなく味は期待通りというか予想通り。思った通りの川エビの唐揚げ。普通に美味しいんだけどね。ビールが合うだろうなぁ。一人旅中はできる限り(そもそも真っ昼間だし)アルコールは自粛中。

@=

こちらは有名らしい川エビの唐揚げ。うまいっ!、、、というほどではなく味は期待通りというか予想通り。思った通りの川エビの唐揚げ。普通に美味しいんだけどね。ビールが合うだろうなぁ。一人旅中はできる限り(そもそも真っ昼間だし)アルコールは自粛中。

@=

タイとラオスには相当な経済格差がある。チェンカーンではメコンビューのペンションが2kmくらいに渡って続いている。ケン・クッ・クー周辺も開発が進んでいて川沿いの遊歩道が整備されつつある。つながれば5km以上に渡る川沿いの散策路となるだろう。対岸のラオスは、、、うん、まぁ、ラオスだ。なお、静かな滞在を好むならばケン・クッ・クーまで行ってしまうほうが良さそうだ。

@=

夜になるとこうやって露店街になったりするのが観光地たるゆえんだろうか。ルーイでは間もなくお祭りが始まる。仮面行列が通りを練り歩くというもの。あと、3日滞在すれば見れるのだけど、人混みが嫌なのであえて避けることにする。

@=

夜になるとこうやって露店街になったりするのが観光地たるゆえんだろうか。ルーイでは間もなくお祭りが始まる。仮面行列が通りを練り歩くというもの。あと、3日滞在すれば見れるのだけど、人混みが嫌なのであえて避けることにする。

@=

旅の日常、日の出で起床。早朝のチェンカーン散策。小さい街だからもう主要な道は何度も通っている。それも飽きたので、再度、ケン・クッ・クーを見に行く。蒸し暑い。汗だく。宿に帰ってシャワーを浴びてチェックアウト。一旦、バスでルーイに戻り、明日、ラオスへと向かう。写真はソンテウ(乗り合いのトラックバス)の停留所。実際には道端の休憩小屋。そもそも、どこで乗ってもいいしどこで降りてもいいので停留所が必要ない。ただし、目的地に向かう車はいつ来るかわからない。なんかそれっぽい車が通るたびに「ルーイ?」と聞いてみては断られる。 30分ばかり待っていると、34バーツ(ソンテウより安い)でしかも早いから、このトゥクトゥクのおっさんについて行けと休憩小屋で一緒だったタイ人から言われた(ような気がした)。ええっ、トゥクトゥクがソンテウより安くて早いなんてことがあり得るか?と思うが、言われるままに(実際には何を言ってるのか9割方わからないが)トゥクトゥクに乗り込むと100mくらい先で降ろされた。なんとルーイ行きの定期バスのバス停であった。ソンテウではなく、エアコンも効いている路線バス。なんだ、こんなものがあったのかよ。うーむ知らなんだ。わずか100mくらいしか乗っていないが情報料だと思い20バーツ(80円弱)払ってやる。しかし、バンコクを出てから周りはタイ人ばかり。いや、タイなんだから当たり前なんだけどさ。タイってどこに行っても外国人(タイ人以外)が多いイメージだっただけに少し意外。それこそ20年前のタイであればどこにでも日本人がいたものだけど、今は全く出会わない。

@=

旅の日常、日の出で起床。早朝のチェンカーン散策。小さい街だからもう主要な道は何度も通っている。それも飽きたので、再度、ケン・クッ・クーを見に行く。蒸し暑い。汗だく。宿に帰ってシャワーを浴びてチェックアウト。一旦、バスでルーイに戻り、明日、ラオスへと向かう。写真はソンテウ(乗り合いのトラックバス)の停留所。実際には道端の休憩小屋。そもそも、どこで乗ってもいいしどこで降りてもいいので停留所が必要ない。ただし、目的地に向かう車はいつ来るかわからない。なんかそれっぽい車が通るたびに「ルーイ?」と聞いてみては断られる。 30分ばかり待っていると、34バーツ(ソンテウより安い)でしかも早いから、このトゥクトゥクのおっさんについて行けと休憩小屋で一緒だったタイ人から言われた(ような気がした)。ええっ、トゥクトゥクがソンテウより安くて早いなんてことがあり得るか?と思うが、言われるままに(実際には何を言ってるのか9割方わからないが)トゥクトゥクに乗り込むと100mくらい先で降ろされた。なんとルーイ行きの定期バスのバス停であった。ソンテウではなく、エアコンも効いている路線バス。なんだ、こんなものがあったのかよ。うーむ知らなんだ。わずか100mくらいしか乗っていないが情報料だと思い20バーツ(80円弱)払ってやる。しかし、バンコクを出てから周りはタイ人ばかり。いや、タイなんだから当たり前なんだけどさ。タイってどこに行っても外国人(タイ人以外)が多いイメージだっただけに少し意外。それこそ20年前のタイであればどこにでも日本人がいたものだけど、今は全く出会わない。

@=

5時起床。 8時5分、定刻より5分遅れてバスは出発。バスは整備された2車線路を軽快に走る 9時45分、ラオス入国。バスはゆっくりと、それでいて大きく揺れながら走る。だって、国境とつながる幹線道路でさえ穴ボコなんだもの。水田が広がる。水牛が行き交う。やはりラオスは良い。人も穏やか、時間も悠々、心なしか風景も日本と似ている。

@=

バスが市場前で謎の停車。 10分後、ニコニコした顔で運転手が市場から出てくる。手にはなにか買ったらしい商品を持っている。乗客置いてけぼりのこのルーズさがラオスらしい。なお、車内には20名ばかりの客がいるが、私以外は全員がタイ人かラオス人だ。普通、国境バスは旅行者に人気だから誰かしら外人がいるものなんだけどなぁ。なお、10名位は謎の美女集団。タイ人モデルかなにかの慰安旅行だったりするのだろうか。

@=

ラオスはとても良い国だ。そしてなんにもない国だ。国境を超えて3時間。信号一つありゃしない。だって交差点がないんだもの。そもそも一本道なんだもの。橋がなければトンネルもない。すべての峠を登り、すべての谷を降る。だから、真っ直ぐな道がない。道はクネクネと蛇行する。この先残り3時間、やはり何にもないだろう。あぁ、親愛なるラオの友人たちよ。なんで、スマホは持ってるの?

@=

昨日はタイのルーイからラオスのルアンプラバーンへ9時間のバス。今日はルアンプラバーンからルアンナムターまで9時間のミニバン。 2日連続の移動日。ここまで来たらいつでも中国・雲南省に入国できる。明日、ムアン・シンに移動し、2,3日ほどゆっくりして気息を整えようと思う。

@=

ラオスは旅をしていて本当に楽しい。純朴で人は皆穏やかだ。そのうちじっくりともう一度この国を隅々まで旅してみたいと思う。今やラオスは旅してみたい国ナンバーワンの存在であり世界中から観光客が集まってくる。ここに来るのは4回目である。という訳で、ルアンプラバーン考。ルアンプラバーンは日本で言えば京都、タイで言えばチェンマイ。要は古都。世界遺産にも登録されているラオス随一の観光都市だ。ここは私が最も好きな街の一つであり、また、思い出も数多くある。古くからの仏教寺院、朝もやの中をゆく托鉢僧、丘から見る街の全景。人と文化と歴史と風土。ここは全てにおいて調和している稀有な街である。しかし、それ故に観光客が増えすぎた。人も車も増えすぎた。街はホテルとゲストハウスとトゥクトゥクで溢れ、看板には中国語が氾濫している。ラオスの旅は楽しい、が、個人的に言えばラオスの旬は過ぎたと言わざるを得ない。 20年以上前を知る身とすれば、特にルアンプラバーンは魅力を失ったといえる。もう、あの静かで、厳かで、それでいて優しい街の雰囲気は二度と戻っては来ないだろう。今は雨季なのでオフシーズンだがオンシーズンで春節と重なる2月ともなれば、ゲストハウス(簡易宿泊所)ですら1泊100ドルを超えるらしい。それでも泊まれればマシだそうだ。売りに出されている物件が1億6千万というのも驚きだ。東京より高いぞ。ナイトマーケットはごった返しで進むことすら出来ない状態になるとか言う話である。さて、日記に戻る。昨日、17時に南バスターミナルへと到着。この街には日本人が経営しているゲストハウスがあるらしい。そこに行けばおそらく日本人がたくさん泊まっていると予想して歩いて向かう。この先、日本語を話せる機会はほぼないと思われるので、思い切り会話を堪能しておく。前述、個人的にはこの街に魅力を感じなくなってしまったので翌朝早くには出発することにする。悪くも書いたけど、ラオスに来たことがなければやはりルアンプラバーンはおすすめだと思う。ゆっくり、のんびり、たおやかな時間の流れを堪能できるでしょう。写真は、何もかも変わったと思えるルアンプラバーンで唯一変わりないと思った朝市の風景。とはいえ、路地とそこでの営みは変わらないものの、路地脇の建物は新しくなっています。

@=

ラオスは旅をしていて本当に楽しい。純朴で人は皆穏やかだ。そのうちじっくりともう一度この国を隅々まで旅してみたいと思う。今やラオスは旅してみたい国ナンバーワンの存在であり世界中から観光客が集まってくる。ここに来るのは4回目である。という訳で、ルアンプラバーン考。ルアンプラバーンは日本で言えば京都、タイで言えばチェンマイ。要は古都。世界遺産にも登録されているラオス随一の観光都市だ。ここは私が最も好きな街の一つであり、また、思い出も数多くある。古くからの仏教寺院、朝もやの中をゆく托鉢僧、丘から見る街の全景。人と文化と歴史と風土。ここは全てにおいて調和している稀有な街である。しかし、それ故に観光客が増えすぎた。人も車も増えすぎた。街はホテルとゲストハウスとトゥクトゥクで溢れ、看板には中国語が氾濫している。ラオスの旅は楽しい、が、個人的に言えばラオスの旬は過ぎたと言わざるを得ない。 20年以上前を知る身とすれば、特にルアンプラバーンは魅力を失ったといえる。もう、あの静かで、厳かで、それでいて優しい街の雰囲気は二度と戻っては来ないだろう。今は雨季なのでオフシーズンだがオンシーズンで春節と重なる2月ともなれば、ゲストハウス(簡易宿泊所)ですら1泊100ドルを超えるらしい。それでも泊まれればマシだそうだ。売りに出されている物件が1億6千万というのも驚きだ。東京より高いぞ。ナイトマーケットはごった返しで進むことすら出来ない状態になるとか言う話である。さて、日記に戻る。昨日、17時に南バスターミナルへと到着。この街には日本人が経営しているゲストハウスがあるらしい。そこに行けばおそらく日本人がたくさん泊まっていると予想して歩いて向かう。この先、日本語を話せる機会はほぼないと思われるので、思い切り会話を堪能しておく。前述、個人的にはこの街に魅力を感じなくなってしまったので翌朝早くには出発することにする。悪くも書いたけど、ラオスに来たことがなければやはりルアンプラバーンはおすすめだと思う。ゆっくり、のんびり、たおやかな時間の流れを堪能できるでしょう。写真は、何もかも変わったと思えるルアンプラバーンで唯一変わりないと思った朝市の風景。とはいえ、路地とそこでの営みは変わらないものの、路地脇の建物は新しくなっています。

@=

本日、7時に北バスターミナルへと向かう。ルアンナムター行きのバスは8:30発らしいのでチケットを買い待つ。バス停にはラオス人しかいない。まぁ、普通の観光客はパッケージツアーだし、個人旅行者だって現地の旅行代理店で手配してピックアップバスを利用するもんなぁ。で、待つこと一時間半、バスが来ない。トゥクトゥクが二台用意されこれに乗れと言われる。なんでも客が集まらないからミニバンになったそうだ。ミニバンの停留所までトゥクトゥクで送迎というわけだ。う〜ん。まぁ、いいけどね。旅に小さなアクシデントはスパイスみたいなものだ。 10分ばかり走ってミニバンに乗り換え。ちょっと待て、客多すぎないか?すべての座席、補助椅子は埋まり、子供はみんな膝の上。通路や助手席横の空きスペースにも座っているぞ。ちなみに再び外人は私一人。周りは全員ラオス人。誰も文句を言いませんが、なんでバスを出さなかったの?

@=

本日、7時に北バスターミナルへと向かう。ルアンナムター行きのバスは8:30発らしいのでチケットを買い待つ。バス停にはラオス人しかいない。まぁ、普通の観光客はパッケージツアーだし、個人旅行者だって現地の旅行代理店で手配してピックアップバスを利用するもんなぁ。で、待つこと一時間半、バスが来ない。トゥクトゥクが二台用意されこれに乗れと言われる。なんでも客が集まらないからミニバンになったそうだ。ミニバンの停留所までトゥクトゥクで送迎というわけだ。う〜ん。まぁ、いいけどね。旅に小さなアクシデントはスパイスみたいなものだ。 10分ばかり走ってミニバンに乗り換え。ちょっと待て、客多すぎないか?すべての座席、補助椅子は埋まり、子供はみんな膝の上。通路や助手席横の空きスペースにも座っているぞ。ちなみに再び外人は私一人。周りは全員ラオス人。誰も文句を言いませんが、なんでバスを出さなかったの?

@=

山岳風景について。ラオスはバスでの移動が本当に楽しい。北部はほぼ山岳地帯でカルスト地形も多く、全路線が高原のスカイラインと言ってよい景色である。そして山中に点在する村も家屋もまた素朴そのもので車窓を流れる風景を眺めているだけで飽きない。

@=

山岳風景について。ラオスはバスでの移動が本当に楽しい。北部はほぼ山岳地帯でカルスト地形も多く、全路線が高原のスカイラインと言ってよい景色である。そして山中に点在する村も家屋もまた素朴そのもので車窓を流れる風景を眺めているだけで飽きない。

@=

焼畑と中老鉄路と高速道路について。ところが山岳風景にも異変がおきている。以前来たときも山が荒れているなと思ったが、この5年で加速がかかったようだ。一つは焼畑。おそらく考えなしに焼いてはトウモロコシを植えているのだろう。熱帯雨林は土地が痩せている。作物はすぐに実らなくなり、放置され植林されることはない。そして驚いたことに中国資本で鉄道と高速道路が建設中である。山は切り崩され、谷は堰き止められ、ジャングルは伐採されてコンクリート柱が立ち並ぶ。ラテライトの地盤がむき出しになり、セメント工場がいくつも建設されている。素朴であってほしい、自然であってほしいと願うのは先進国の驕りであろう。彼らには彼らの生活があるのだから変わっていくのが当然だ。 5年前、「5年後にはもうラオスは面白くないのでは」と思っていたことは現実になりつつある。確実にラオス旅行の旬は過ぎている。鉄道と高速道路が完成したとき、ラオスに来ることはなくなるだろう。

@=

焼畑と中老鉄路と高速道路について。ところが山岳風景にも異変がおきている。以前来たときも山が荒れているなと思ったが、この5年で加速がかかったようだ。一つは焼畑。おそらく考えなしに焼いてはトウモロコシを植えているのだろう。熱帯雨林は土地が痩せている。作物はすぐに実らなくなり、放置され植林されることはない。そして驚いたことに中国資本で鉄道と高速道路が建設中である。山は切り崩され、谷は堰き止められ、ジャングルは伐採されてコンクリート柱が立ち並ぶ。ラテライトの地盤がむき出しになり、セメント工場がいくつも建設されている。素朴であってほしい、自然であってほしいと願うのは先進国の驕りであろう。彼らには彼らの生活があるのだから変わっていくのが当然だ。 5年前、「5年後にはもうラオスは面白くないのでは」と思っていたことは現実になりつつある。確実にラオス旅行の旬は過ぎている。鉄道と高速道路が完成したとき、ラオスに来ることはなくなるだろう。

@=

以前から来てみたかったムアン・シン。落ち着いた地方都市だ。山に囲まれた小さな盆地である。今回の旅で初めてのネットに繋がらない環境。電波は飛び交っているようだが、宿が提供するサービスではないらしい。ここで2泊する予定。海外に出て一週間が過ぎた。そろそろ休日を挟まないと長丁場を乗り切れない。

@=

ナムターからの道が素晴らしかった。谷筋の一車線路。街道脇にはひなびた村が点在し、民族衣装の人々が行き交う。ジャングルを進む未舗装路は雨を吸って泥濘だ。舗装されている部分も陥没だらけである意味土路よりひどい状態。揺れること揺れること、折角のいい景色だけどカメラを構えることが不可能だ。乗客も静かなもの。と、いうより話していると舌を噛むだろう。ジャングルは深く、普通に恐竜が顔を覗かせそうな感がある。ここにはまた来そうな気がする。

@=

ナムターからの道が素晴らしかった。谷筋の一車線路。街道脇にはひなびた村が点在し、民族衣装の人々が行き交う。ジャングルを進む未舗装路は雨を吸って泥濘だ。舗装されている部分も陥没だらけである意味土路よりひどい状態。揺れること揺れること、折角のいい景色だけどカメラを構えることが不可能だ。乗客も静かなもの。と、いうより話していると舌を噛むだろう。ジャングルは深く、普通に恐竜が顔を覗かせそうな感がある。ここにはまた来そうな気がする。

@=

ナムターからのバス。やはり車内はラオス人ばかり。いわゆるバンに22人(大人20人・膝上の子供2人)乗っていた。 8時発の時刻表であったが、定員(超過してると思うけど)になったからか、 7時40分には出発した。30分前にバス停に行っておいて良かった。

@=

ナムターからのバス。やはり車内はラオス人ばかり。いわゆるバンに22人(大人20人・膝上の子供2人)乗っていた。 8時発の時刻表であったが、定員(超過してると思うけど)になったからか、 7時40分には出発した。30分前にバス停に行っておいて良かった。

@=

街を散策。 1時間で見終わる。市場を発見したので、ぶらり覗いてみる。昼飯何を食べよっかなと思っていると、おおっ、こんなところに日本人が、、、!ビールを解禁。昼間から飲む。当然おごる。いくらおごっても1000円もしない。若い子が元気なのは嬉しい。25歳二人と27歳一人。三人とも女子でした。旅を始めて一ヶ月、昨日出会ったそうで、一年かけて世界一周をするらしい。そうだね。若い子はこのくらい元気でないといけない。安定志向と言うか、昨今、安全志向な人間ばかりが多いけど、そんな人が大半を占めるようになったのが、今の日本社会が衰退する原因のように思う。失敗を許さない社会ではなく、こういった人たちが帰国後に活躍できる社会であればいいなぁ。人間として魅力的な方ばかりでした。彼女らの話を聞くにつけ、そのバイタリティに尊敬の念をいだきつつ、私はこれから昼寝です。だって、南国のクソ暑い中で発汗と同時にかいた汗の分だけ2時間位ビールを飲んでたんだもの。 20代の体力には敵いませんわっ!

@=

ムアン・シンから夕焼けの風景。なんにもない田舎が大好きだ。明日も一日この街である。旅の目的地はドイツのデュッセルドルフ。いつになったら着くのだろう。その前に、どうやって行ったらいいんだろう。ただ、道は繋がっている。そして終わらない道はない。一歩進めば一歩近づく。進みさえすれば必ず到着する。それは間違いがない。いい年したおっさんなのに感傷的な気分になる。そんなムアン・シンの夕暮れ。

@=

ムアン・シンから夕焼けの風景。なんにもない田舎が大好きだ。明日も一日この街である。旅の目的地はドイツのデュッセルドルフ。いつになったら着くのだろう。その前に、どうやって行ったらいいんだろう。ただ、道は繋がっている。そして終わらない道はない。一歩進めば一歩近づく。進みさえすれば必ず到着する。それは間違いがない。いい年したおっさんなのに感傷的な気分になる。そんなムアン・シンの夕暮れ。

@=

当世バックパッカー事情。旅の仕方が20年前と今では全く異なっている。 5年前と比べても大きく変ったと思う。インターネットとスマートフォンの影響は大きい。今やスマホに話しかければ自動翻訳してくれる。それを相手に見せればコミュニケーションは成立というわけだ。これで買い物や宿泊、交通といった部分での意思疎通は問題ない。コミュニケーション以上の利点は、地理と現在位置の把握だ。世界のどこにいてもスマホで地図を見ることができる。 GPS搭載だから自分がどこにいるのかがわかる。そして、地図にはホテルやレストラン、駅やバス停の場所も示される。コミュニケーションが取れず、どう進んでいいのかすらわからない、、、と途方に暮れるということがなくなるのだ。旅先で出会った旅行者は「スマホがないと旅ができない」と言う。宿の女将が言うには、「最近はバックパッカーもほとんど予約してくる」とのことであった。「ウォークイン(直接来て泊めてください)のお客さんは減ったねぇ」とも言っていた。どこにいてもどんな時間にでもネットの予約サイトでその日の宿を検索できるのだからそうなるであろう。一ヶ月くらいの旅なら全行程を事前に決定し、全宿泊施設を予約してから旅をするバックパッカーも多いそうだ。すべての情報はネット上にある。これを活用するのが今時の旅行者なのだ。

@=

振り返って、私はスマホを持っていない。不安と驚きがない旅は無味乾燥に思うからだ。コミュニケーションに四苦八苦し、初めての都市ではまず途方に暮れる。郊外のバスターミナルから市街中心にたどり着くまでが一苦労であるが、これがまた楽しい部分でもある。とはいえ、20年前の旅のスタイルを維持することは不可能だ。昔は情報は宿で得た。もしくはタクシー(バイタクやトゥクトゥクも含む)ドライバーから得た。宿には宿泊者ノートがあり、そこには訪れた旅人たちの感想が細かに書かれていた。旅の経路やおすすめの観光スポット、交通事情などがみっしりと書き込まれており、それを読むのも楽しかった。タクシードライバーはノートを持っていた。そこにもやはり、旅行者の感想が書き込まれていた。「このドライバーは信用できる」や「宿までぼったくらずに連れて行ってくれる、親切」などといろんな言語で書かれていた。当のドライバーはノートに何が書かれているのかを理解していないであろう。しかしながら、彼らに取ってはこのノートが信用の源泉であり営業活動なのだ。バスが到着すると客引きのドライバーがノートを見せながら、「俺に任せろ」とアピールする。ノートを読み利用後は私もノートにメモを書き込んだものだ。次に利用する旅行者のためを思って。今や、すべての情報はネットにある。宿ノートもドライバーノートもなくなってしまった。宿のレビューやクチコミ情報はネットで確認できるし、タクシーの標準的な金額もネットで調べることができる。情報のありかが、宿や案内所からネットに移った以上、旅人もスマホを待たざるを得ない。

@=

流石に私もPCは持ち歩いている。インターネットがつながる場所で次の目的地の地図を確認する。場合によっては簡単なメモを取る。 PDF化して読書用に持ち込んだkindleに転送することもある。あとはコンパス(方位磁石)である。もう本当に物理的、登山用のコンパスである。こんなの見ながら歩いてる人なんて他には誰もいないよ。

@=

コンパスなくなった。どっかで落としたらしい。あ〜れ〜。

@=

午前中にルアンナムターまで戻る。ラオス人は車酔いに弱い。まぁ、道が強烈だし、車に慣れていないのでしょう。運良く窓際に座れたのだが、大きな誤算が、、、。一応、車中にはビニル袋が用意されているんだけど、みんなゲーゲーした後、窓からポイするんだよねぇ。窓際の私の前をビニル袋は何度も通過していきました。

@=

午後はルアンナムターを自転車で一周。

@=

さて、明日からは中国。今までは戦う必要がなかったけど、ちょっと気を引き締めないといけないかな。

@=

私は今驚いている。景洪の変貌に瞠目する。中国の辺境雲南省、そのさらに辺境西双版納傣族自治州。同州首府であるとはいえ6年前の景洪市には何もなかった。地図を見るまでもなく西双版納などどう考えても辺境である。街道沿いのうら寂れたホテルに泊まり、何もないメコン川を眺めていたような気がする。写真は現在メコンに浮かぶ遊覧船と向こう岸の摩天楼。

@=

私は今驚いている。景洪の変貌に瞠目する。中国の辺境雲南省、そのさらに辺境西双版納傣族自治州。同州首府であるとはいえ6年前の景洪市には何もなかった。地図を見るまでもなく西双版納などどう考えても辺境である。街道沿いのうら寂れたホテルに泊まり、何もないメコン川を眺めていたような気がする。写真は現在メコンに浮かぶ遊覧船と向こう岸の摩天楼。

@=

今日の驚きについては、時間のあるときに、まとめて書くとしてまずは日記。 5時半起床、6時半チェックアウト。7時前にはバスターミナルに到着。出発時刻は8:30と案内板には書いてあったが、8時には出発してしまった。そして、さすが中国人運転手。苦虫を噛み潰したような顔だ。愛想のかけらもない。宿泊も決めてないし、最初の目的地景洪は6年前に寄ったことがあるとはいえ、ほとんど何も覚えていない。とにかく不安だけが心を支配する。あぁ、旅のしやすい優しいラオスよさようなら。さて、中国へと続く道路は、例の中国資本による鉄道と高速道路の建設予定地でもある。その工事の規模の大きさに驚く。ダンプが何百台と往来し、削った山と埋めた谷の広さに驚く。中国が本気を出すと凄まじい。(感嘆はするが素晴らしいとは別。)那覇空港の埋め立てなんて何を小さな工事に何年もかけているのかと思ってしまう。国境に到着。中国に入国。これが面倒なんだよね。ラオスなんてノーチェックだ。パスポートはメクラで判子をついているだけだし、そもそも荷物チェックはない。これが中国だと、荷物はだいたい開けさせられるし、中国語も英語もよくわからないのに入管があれこれ言ってくる。案の定、荷物はほとんど出されて、問題ないことを確認。ところが、入管が違った。機械が日本語で話してくれるのである。「指紋のチェックをします、親指以外の4本の指をセンサーに押し当ててください。」いや、もう、自動音声の案内に従うだけで入国手続きは完了。さらに入管のカウンター前には4つのボタンがある。ボタンに書かれているのは「大満足」「満足」「やや不満」「不満」と言ったこと。もう、日本のサービス負けてるわ。「満足」を押す。本来入管なんてサービス業と違うでしょ、と思う所までサービス向上に務めるあたり侮れない。 3時間走って景洪に到着。自分が何処にいるのか全くわからないので適当に繁華街っぽい方に歩き出す。何をするにもお金がいる。道中見つけた銀行で中国元に両替。が、銀行員がなにを言っているのか全くわからない。多分中国語で「中国語が話せるか?」と聞いているらしいので「わからない」と日本語で答える。日本語は通じないだろうが、雰囲気とゼスチャーで「ああ、こいつなんもわかっとらんな」とは通じたはずだ。そこで銀行員が取り出したるは神器スマホ。やったね、スマホの翻訳機能だ。やるな、文明人。私は持っていないけどな。翻訳されたちょっとぎこちない日本語を読む。「外国人が両替するのは面倒だ」って、えぇー、どういうこと?さらに「同僚が両替したことにするけど、いいですか?」って、意味がわからんけどとりあえずOKって言ってみる。すると、顧客サポートのお姉さんが自分のIDカードを貸してくれました。要は外人が両替するには、パスポートをコピーしたり、色々書類を書いたり面倒だったらしい。色々突っ込みたいがとりあえず一言、「お姉さん、どうして日本の一万円札持ってるの?」とはならないんだろうか。さて、宿泊までにはまだ悶着あるのだが、もう、流石に長くなるのでバッサリカット。

@=

ラオスのルアンナムターから中国の景洪まで250キロ弱。 5時間ほどのバスの旅。途中国境を超えたり昼食があったりするので、実質乗車時間は4時間くらい。大陸の感覚から言うとすぐ隣と言ってもいい近さなのですが、、、。この2つの都市と両者を結ぶ国境バスはある意味今が一番興味深いと言えると思う。

@=

ラオスで建設中の鉄道と高速道路。山も谷も全てを強引に平坦化している。幅数百メートルで何キロにも渡って雨を吸った紅土が広がる。投入されている重機とトラックの数が半端ない。少なくとも数百台ではきかないはず。自然を好む一員としてこのやり方はないのではと思いますが当事者は受け入れているでしょう。道路も橋も学校も病院も他国の援助で作ってもらっている国だしなぁ。素朴で素直なラオス人。中国は支援の先にあるものが結構露骨なんだけど大丈夫かなぁ。工期はたったの五年間。言っては何ですがラオス北部は相当な山岳地帯です。補給基地となるような街もろくすっぽないジャングルです。総延長400キロ。それをたったの5年間。

@=

ラオスで建設中の鉄道と高速道路。山も谷も全てを強引に平坦化している。幅数百メートルで何キロにも渡って雨を吸った紅土が広がる。投入されている重機とトラックの数が半端ない。少なくとも数百台ではきかないはず。自然を好む一員としてこのやり方はないのではと思いますが当事者は受け入れているでしょう。道路も橋も学校も病院も他国の援助で作ってもらっている国だしなぁ。素朴で素直なラオス人。中国は支援の先にあるものが結構露骨なんだけど大丈夫かなぁ。工期はたったの五年間。言っては何ですがラオス北部は相当な山岳地帯です。補給基地となるような街もろくすっぽないジャングルです。総延長400キロ。それをたったの5年間。

@=

国境の町はこうなっていました。ちょっと、信じられません。鉄道と高速道路を作るということはそれに付随する施設(街すら)も作るということ。北部ラオスは中国化し、貧富の差を生み、搾取の構造が持ち込まれるのは目の前だ。一帯一路って言うのだったっけ。私に見えるのは属国化。中華王朝風に言えば藩屏化。別に批判するわけではないですし、これが文明化というものだとも思う。

@=

国境の町はこうなっていました。ちょっと、信じられません。鉄道と高速道路を作るということはそれに付随する施設(街すら)も作るということ。北部ラオスは中国化し、貧富の差を生み、搾取の構造が持ち込まれるのは目の前だ。一帯一路って言うのだったっけ。私に見えるのは属国化。中華王朝風に言えば藩屏化。別に批判するわけではないですし、これが文明化というものだとも思う。

@=

工事現場以外はこんなもの。伝統的なバンブーハウス(竹の皮を編んで作った家)。一つ前の国境の町ボーテンも5年前はこんなもんでした。日本もラオスのためにメコン川にかかる橋を作ったり、道路を整備したり色々援助してるんですよ。ドイツやフランスなんかも学校や病院を作ったりしています。そういった援助施設には記念と友好の碑が残されていたりします。そこに中国。うん、やるならこれくらいやらないとね。かけてるお金が桁違い。高速道路に高速鉄道だからなぁ。ついでに街も作ってあげて、至るところ中国語の看板だらけ、華人も大量に送りこむ。友好の碑なんていりません。だってそこはもう中国になるんだもの。 5年前ラオスで話した海外青年協力隊の方が言ってました。「北部は中国だし、南部はタイだし。もうラオスっていらないんじゃね。」今はもう全部中国が持っていっちゃう状況だし、その頃からラオスに援助することの意味に疑問を持っていたのかもしれない。

@=

工事現場以外はこんなもの。伝統的なバンブーハウス(竹の皮を編んで作った家)。一つ前の国境の町ボーテンも5年前はこんなもんでした。日本もラオスのためにメコン川にかかる橋を作ったり、道路を整備したり色々援助してるんですよ。ドイツやフランスなんかも学校や病院を作ったりしています。そういった援助施設には記念と友好の碑が残されていたりします。そこに中国。うん、やるならこれくらいやらないとね。かけてるお金が桁違い。高速道路に高速鉄道だからなぁ。ついでに街も作ってあげて、至るところ中国語の看板だらけ、華人も大量に送りこむ。友好の碑なんていりません。だってそこはもう中国になるんだもの。 5年前ラオスで話した海外青年協力隊の方が言ってました。「北部は中国だし、南部はタイだし。もうラオスっていらないんじゃね。」今はもう全部中国が持っていっちゃう状況だし、その頃からラオスに援助することの意味に疑問を持っていたのかもしれない。

@=

景洪は物価が高い。 1.5リットルの水が約80円だから、日本とそんなに変わらない。一食するのに数百円はする。簡素なチャーハンでやっと200円くらい。宿も安いところに泊まっているけど1400円。西成のゲストハウスのほうが安いんとちゃうか?5年前と比べて換金レートが悪くなっているし(元高円安)物価も大きく上昇している。

@=

6時起床。雨。二度寝。8時行動開始。中国は標準時が一つしかなくどこでも北京時間だから8時も実質的には7時。まずはメコン川(中国では瀾滄江)沿いの歩道の散策から始める。散策路のほぼ中央の広場を起点として右岸北西を目指す。

@=

6時起床。雨。二度寝。8時行動開始。中国は標準時が一つしかなくどこでも北京時間だから8時も実質的には7時。まずはメコン川(中国では瀾滄江)沿いの歩道の散策から始める。散策路のほぼ中央の広場を起点として右岸北西を目指す。

@=

求人の掲示板。大体月額で3000元(6万円)から5000元(10万円)くらい。 KTV(カラオケテレビ?)ってカラオケスナックのことかなぁ。 16歳から28歳の女性限定って書かれていて、月額18000元(36万円)でした。僻地の地方都市ですらこのくらいの給与水準があるなら物価が高いのも納得。

@=

求人の掲示板。大体月額で3000元(6万円)から5000元(10万円)くらい。 KTV(カラオケテレビ?)ってカラオケスナックのことかなぁ。 16歳から28歳の女性限定って書かれていて、月額18000元(36万円)でした。僻地の地方都市ですらこのくらいの給与水準があるなら物価が高いのも納得。

@=

新しい景洪はちょっと気に入っている。結局、今晩を含めて3泊することになった。私は強引な都市化には否定的ではあるのだけど、この街は自然となかなかうまく調和していて居心地が良い。「あれっ、中国ってこんなに旅行しやすかったっけ?」と疑問に思うほどだ。街は綺麗だし、みな朗らかで親切だ。ゲストハウスから眺めるメコン川も悪くない。スーパーでは過剰とも思える店員が常に独り言を言っている。独り言と書いたが私がわからないだけで多分「いらっしゃいませ」とか「ご用はありませんか」などだろう。実際、客にあれこれと説明している姿が散見される。 20年前の中国で見た全くやる気のない座っているだけだった店員がなんとかわったことか。街にゴミはない。車はクラクションを鳴らさない。都会だけど落ち着いている。住民たちの所得と物価を勘案するに日本の都会よりかはよっぽど住みやすいのではないだろうか?いやはや、驚くばかりである。

@=

新しい景洪はちょっと気に入っている。結局、今晩を含めて3泊することになった。私は強引な都市化には否定的ではあるのだけど、この街は自然となかなかうまく調和していて居心地が良い。「あれっ、中国ってこんなに旅行しやすかったっけ?」と疑問に思うほどだ。街は綺麗だし、みな朗らかで親切だ。ゲストハウスから眺めるメコン川も悪くない。スーパーでは過剰とも思える店員が常に独り言を言っている。独り言と書いたが私がわからないだけで多分「いらっしゃいませ」とか「ご用はありませんか」などだろう。実際、客にあれこれと説明している姿が散見される。 20年前の中国で見た全くやる気のない座っているだけだった店員がなんとかわったことか。街にゴミはない。車はクラクションを鳴らさない。都会だけど落ち着いている。住民たちの所得と物価を勘案するに日本の都会よりかはよっぽど住みやすいのではないだろうか?いやはや、驚くばかりである。

@=

そして昔ながらの屋台街、、、と思いきや、支払(決済)はスマホである。列車やバスの予約もスマホアプリ。中国は日本以上のネット社会である。しかも管理されたネット社会。近未来を舞台にしたSF小説やマンガの世界に近いものを感じる。現金も使えるけど、むしろ不便である。

@=

そして昔ながらの屋台街、、、と思いきや、支払(決済)はスマホである。列車やバスの予約もスマホアプリ。中国は日本以上のネット社会である。しかも管理されたネット社会。近未来を舞台にしたSF小説やマンガの世界に近いものを感じる。現金も使えるけど、むしろ不便である。

@=

さて、景洪のことを色々褒めているが、これにはカラクリがあると思う。一言でいってしまえば国家による締め付けであり自由があるとは思えない。まず、スピードを出す車がなく、アジア名物爆音クラクション合戦がないこと。これは簡単で、ほぼすべての交差点を公安が監視している。監視していると言えば聞こえが悪いが、主な仕事は旗を持っての交通整理である。もちろん、交差点には信号機があるのだが、加えて公安も必ず配置されている。そして街にゴミがないこと。こちらは、300m置きくらいに清掃員を見かける。もう、拾うゴミがないと思うところでも頑張って枯れ葉や枯れ枝を拾っている。さらに、高圧洗浄車が市内を循環している。水しぶきを上げながら街のホコリを洗い流していく。最後は、想像だが国境間近の都市として政府からふんだんにお金が出ているのではないだろうか。これだけの開発が地方自治体にできるわけがない。中国はこれからラオスやミャンマーも含めて東南アジアを支配する予定であろう。ラオスへの高速道路と高速鉄道も建設中である。そんなとき中国国内の発展した国境都市の存在は他国に対する何よりのプロパガンダだ。私は景洪の発展を歓迎する。無理な都市化を感じない。間違いなく住人は幸せになっている。それでいて非常に複雑な気持ちである。ユートピアとディストピアの混在を感じる。

@=

9時まで寝る。10時行動開始。旅の記録なんて今までは書いたことがなかったのだが、書き出すと面白くなってきて夜ふかしが過ぎてしまった。本日は川向うの探索である。メコンに架かる西双版納大橋を渡る。メコン左岸は比較的旧市街が残っている。昔の景洪の雰囲気を色濃く感じることができる。ツバを吐くおっちゃんや、落ちているペットボトルになぜかホッとする。とはいえ、マナーの悪い人も落ちているゴミも激減している。以前であればペッペッする人も町中のゴミも当たり前だったので、むしろ気にならなかったのだが、今では逆に相当目立つ存在になった。ゴミ少なくマナーも良くなっているが旧市街の雑然さは変わらずである。加えて旧市街は庶民の街、新市街に比べて飯が安い、旨い。キクラゲてんこ盛り特大チャーシュ高菜ご飯モヤシナムル入り、海藻スープ付きで150円。午後は老大橋で新市街に戻る。こちらも表通りを外れると昔の面影はまだまだ残っているようだ。整備された新市街とノスタルジックな旧市街。なんとも不思議で魅力的な街である。正直、一週間くらいは滞在したい気になっていたのだが、今回のメインは中央アジアである。景洪あたりなら来ようと思えばいつでも来れる。まだまだ行きたいエリアがあるのだが、今後の楽しみにとっておこう。涙をのんで明日は昆明に向かう。バスで10時間の道のり、チケットは5000円。やっぱ、物価は高いなぁ。

@=

9時まで寝る。10時行動開始。旅の記録なんて今までは書いたことがなかったのだが、書き出すと面白くなってきて夜ふかしが過ぎてしまった。本日は川向うの探索である。メコンに架かる西双版納大橋を渡る。メコン左岸は比較的旧市街が残っている。昔の景洪の雰囲気を色濃く感じることができる。ツバを吐くおっちゃんや、落ちているペットボトルになぜかホッとする。とはいえ、マナーの悪い人も落ちているゴミも激減している。以前であればペッペッする人も町中のゴミも当たり前だったので、むしろ気にならなかったのだが、今では逆に相当目立つ存在になった。ゴミ少なくマナーも良くなっているが旧市街の雑然さは変わらずである。加えて旧市街は庶民の街、新市街に比べて飯が安い、旨い。キクラゲてんこ盛り特大チャーシュ高菜ご飯モヤシナムル入り、海藻スープ付きで150円。午後は老大橋で新市街に戻る。こちらも表通りを外れると昔の面影はまだまだ残っているようだ。整備された新市街とノスタルジックな旧市街。なんとも不思議で魅力的な街である。正直、一週間くらいは滞在したい気になっていたのだが、今回のメインは中央アジアである。景洪あたりなら来ようと思えばいつでも来れる。まだまだ行きたいエリアがあるのだが、今後の楽しみにとっておこう。涙をのんで明日は昆明に向かう。バスで10時間の道のり、チケットは5000円。やっぱ、物価は高いなぁ。

@=

夜のリバーサイドはみんなの社交場。 10年前のコンパクトデジカメのビデオ機能では明るく映らないのが残念。

@=

仕事が終わればみんなでダンス。毎日が盆踊りみたいなものなのかな。南蛮の住人はみんな幸せそうですよ。

@=

5時半起床。7時前にはチェックアウト。さようなら尋常ホステル(Wonderlust Hostel)。 7時過ぎにはバスターミナルに到着。バスは8時30分発。何だもう来てるのかと思いバスに取り込むと「これは7時20分発だ」と怒られる。時刻表にあった始発を買ったはずなのに、それより早い時刻表にのらないバスがあったようだ。しばし待つ。目的のバスは定刻通りに出発。これから10時間、車窓の景色を楽しむことにする。ちなみにバスは寝台の夜行も座席の昼行便もあまり値段が変わらないので、以前であれば観光を優先して夜行を使っていたものだが、今は観光するより景色を眺めたり街を探索する旅のほうが好きになった。で、バスに乗ること2時間、なんと4回も検問所に停車。警察による社内のチェック、そのうち2回はパスポートの提出を求められた。私以外の地元民たちもみなIDカードを提出している。人の移動はこうやって必ず公安に把握されているようだ。こんなペースでは10時間あっても着かないのではと心配になるがこれ以降の検問はなかった。なるほどね。要は西双版納傣族自治州を抜ければ検問がなくなるわけだ。少数民族の監視機構というわけか。景洪で感じた違和感のカラクリを再確認する。さて、雲南省は基本的にラオス北部から引き続き山岳地帯である。日本もそうだが、架橋と隧道が繰り返される高速道路の建設はさぞかし大変であったろうと思う。最初の通過都市は普洱市。なだらかな山稜はこれ全て茶葉の段々畑。なかなか壮観である。日本でも少しづつ普洱茶(プーアル茶)の知名度が上がってきましたね。次は、元江市。こちらの作物は米で棚田が広がる。隣町の元陽の棚田が有名だけど、こちらもそこそこではないかな。そして着いた昆明市は雲南省の省都。人口600万。来る前から大都市なのはわかっている。わかっていたはずなのにやはり私は驚いている。街は再開発が進み高層ビル街になっている。そして、やはり街にゴミはなく、車の運転もみな穏やか。考えてみればバスも安全運転であった。乗客もシートベルトの着用を求められ発車前に確認される。大都市は普通旅行がしにくい。一歩きすれば街の構造がわかる地方都市とは違うのだ。昆明の長距離バスターミナルは街の外れにあって、中心街に行くだけで大変であった。それが今は、地下鉄が走り、主要な鉄道駅とバスターミナル、飛行場を中心街へと結びつけている。自動券売機は英語対応しているし、車内放送も中国語と英語だ。地下鉄車内で大声で話す人はおらず、7割位は黙々とスマホいじりをしている。前述、街の清潔さや平穏さと合わせ、もう、東京や大阪、横浜神戸と何も変わりません。一応、裏道に入ればちゃんと汚い店もあります。ところが裏道の汚い店で食べたチンジャオロースは500円でした。後発国にとっての文明化とは強制力を伴うもの。日本だって明治維新は強引な改革だったわけだし、国民のライフスタイルを無理やり変革する中国のやり方はうまく行ってると言える。あえて街の写真は載せません。東京駅や大阪駅で降りて写真を取れば、それは昆明の写真と同じです。

@=

7時起床。成都までの列車のチケットをネットで予約。7500円。出発は明日。予約番号がメールで通知され、この番号を駅で見せればチケットと交換されるらしい。直前でも大丈夫なんだろうけど、念の為今日のうちに引き換えておこうと思う。が、出ようとすると、雨が降り出す。仕方がないので二度寝。雨季なので日に何度か降るが、大抵の場合1時間程度で止むことが多い。 11時になって行動開始。地下鉄で昆明駅に向かう。チケット売り場で予約番号をメモした紙とパスポートを提出すればそれで終わり。(私がスマホを持ってないだけでスマホアプリがあれば画面を見せるだけのはず。)服務員がなにやらカチャカチャとキーボードを叩いているが、一分とかからずチケット入手。全く話す必要がない。何でもネットでできてしまう。もうすでに近未来都市だぜ。雲南なんて辺境なのに、、、。駅舎、駅前、表通りも綺麗なもの。やはりゴミなんて落ちていない。裏道に入れば昔ながらの古臭くて薄汚れた中国が残っているが、ここにもやはりゴミは殆ど無い。本当に変わったなぁ。劇的だよ。たった5年ほど前との比較なのに人も街も同じとは思えない。帰りはホテルまで歩く。たかが地下鉄3駅だ。駅前から伸びる北京路はどこか御堂筋に似ていた。 1時間程度午睡してから再行動。地下鉄で市中央の翠湖公園に行く。なんかみんな踊ったりしていて楽しそうである。その後向かった昆明中心街は銀座と心斎橋を合わせたようなもの。活気といい、規模といい。日本の大都市以上だぜ。雲南なんて辺境なのに、、、。色々、思うことの多い一日であった。さて、明日は23時間の列車の旅。一応、一等寝台だ。ちなみに陸路とローカルにこだわっているだけで、一等寝台だと列車も飛行機や新幹線と同じくらいの値段である。新幹線なら6時間でいけるんだけどね。まぁ、旅は浪漫あってのものですよ。

@=

昆明の写真をピックアップ。あんまり日本と変わらない。籠の鳥は幸せか。金持ち婦人の飼い犬は幸せか。

@=

体感的に200人に1人くらいが清掃員。もう、拾うゴミなんてないってば!そのほか市民のゴミ拾いボランティアがいる模様。ハイソの衣装を着ながらも、ゴミ袋と金鋏も持っている。だから、拾うべきゴミがもうどこにもないよ!清掃は市民の義務として当番制だったりするのでしょうか?なお、同様に200人に1人くらいは公安。

@=

体感的に200人に1人くらいが清掃員。もう、拾うゴミなんてないってば!そのほか市民のゴミ拾いボランティアがいる模様。ハイソの衣装を着ながらも、ゴミ袋と金鋏も持っている。だから、拾うべきゴミがもうどこにもないよ!清掃は市民の義務として当番制だったりするのでしょうか?なお、同様に200人に1人くらいは公安。

@=

1時間ちょっとで東風広場に帰ってきた。ビル群手前の空き地は絶賛建設中。と言うより、至るところが高層ビル街で建設現場。自転車に乗ってる人が多い理由は後述。帰る途中で買ったマンゴーを2個食べて昼寝。

@=

1時間ちょっとで東風広場に帰ってきた。ビル群手前の空き地は絶賛建設中。と言うより、至るところが高層ビル街で建設現場。自転車に乗ってる人が多い理由は後述。帰る途中で買ったマンゴーを2個食べて昼寝。

@=

昔、大阪の天王寺公園北東側の坂道では人々が歌い踊っていた。路上でカラオケを歌い、好き者が仮装したりして踊っていたのだ。あの状況を何倍も派手に大規模にしたような感じである。路上カラオケは大阪名物の一つであったが、いつしかなくなってしまった。行政指導が入ったのであろう。個人的にはああいった文化は良かったと思うので残念だ。

@=

そして東風広場に帰ってきました。地下鉄駅と自転車ステーション。自転車ステーションは昆明の至るところにあります。 1日1元(20円)で、どこで借り出してどこで返してもいいようです。これは便利だと思います。市民も多々利用しています。自転車にはQRコードが付いているので、スマホで撮影してそれが決済なのでしょう。ホント、ネットとスマホ社会です。帰る途中で買ったマンゴーを2個食べてもう寝ます。

@=

そして東風広場に帰ってきました。地下鉄駅と自転車ステーション。自転車ステーションは昆明の至るところにあります。 1日1元(20円)で、どこで借り出してどこで返してもいいようです。これは便利だと思います。市民も多々利用しています。自転車にはQRコードが付いているので、スマホで撮影してそれが決済なのでしょう。ホント、ネットとスマホ社会です。帰る途中で買ったマンゴーを2個食べてもう寝ます。

@=

今日は一日列車の旅。車窓の景色を眺めながら、書き漏らしたことをつらつらと、、、。

@=

両替は客のIDカード。銀行にて「中国銀行の口座を持っているか?」と聞かれる。持ってるわけがない。はいはい、外人の両替は面倒だから同僚のIDカードで代行でしょ。オッケーオッケー、と思っていたら、他の客からIDカードを借りてそれで手続きしちゃったよ。おいおい、どうして、そんな貧乏そうな痩せっぽちのオッサンが、2万もの日本円を持ってることに出来るわけ?管理社会なのに妙に大雑把なのが中国である。

@=

ホテルはスマホで。昆明で泊まった2000円のホテル。ネット予約はしてたんだけど受付で全く英語が通じない。やれ、筆談かと思ったところで、芦屋雁之助扮する山下清みたいな兄ちゃんが取り出したるは神器スマホ。中国語でスマホに「アイヤー、アルヨー」と話しかければ、自動翻訳で英語になって「保証金は100元、チェックアウト時に返却します」だって。これってもう、ドラえもんの「ほんやくこんにゃく」の世界だよなぁ。秘密道具を持ってるのが、私じゃなくって山下清だけどさ。なお、大変気のいい兄ちゃんで何を頼んでも「好々(ハオハオ)」と請け負ってくれました。

@=

チケットの購買について。昆明から成都行きの列車のチケットを中国の旅行代理店trip.comでネット予約した。ページの日本語訳はほぼ完璧で指示に従うだけで簡単に予約完了。支払いはクレジットカードなので現金は必要ない。予約番号がメールで送られてくるので、その番号を窓口で伝えればチケットを発券してくれる。専用のスマホアプリもあって、そちらを使えば画面を見せるだけでいいらしい。中国語なんて全く話せなくても大丈夫です。そもそもネットで完結出来るので話す機会がない。正直、今の中国は旅行がしやすいと感じる。 20年前、一番旅行がしにくいと思った中国。 5年前、東南アジア並みに旅行がしやすくなった中国。そして今、少なくとも都市部は先進国だし近隣諸国と比べて圧倒的に旅行がしやすいです。

@=

街が変わったことは写真でわかるが、人が変わったことも書いておこう。雲南省という土地柄もあろうが中国に入ってからほぼ嫌な目にあっていない。人は優しくて食事中なども結構話しかけてきてくれる。こちらが中国語ができないことを申し訳なく思うくらいだ。ぶつかりそうになれば向こうから道を譲ってくれる。一度自転車の進路妨害をしてみたが、嫌そうな顔はされたが避けてくれた。以前であれば「どけ、こら!」みたいなことを中国語で怒鳴られていたはずだ。写真を撮っていれば一旦通るのを待ってくれる。もしくは映らないように頭を下げて通り過ぎてくれる。これも以前であればこちらのことなど全く無視してカメラの前を横切ったはずだ。そして昆明では地下鉄内でさえリュックを後ろにかける。何を当たり前なと思うかもしれないが公共交通機関ではリュックを前にかけるものだ。盗難防止を意識する必要がないと言うことである。ゴミのポイ捨て、街中での痰吐きがほぼなくなったことは何度も書いた。国家権力による強制的なモラル変革であろうが、結果としてマナーは格段に良くなっている。

@=

5時に蚊に噛まれて起床。7時半チェックアウト。昆明駅にて1時間半前には待機。昔の鉄道駅は(そして列車内も)ゴミ箱みたいなものであった。今もピーナツの殻やりんごの芯などが落ちているが、まぁ、全然許容範囲で奇麗なものである。列車は1時間以上遅れて11時過ぎに発車。切符は新幹線でおなじみの青くて大きい磁気のやつ。自動改札機があるのに何故か駅員が切符にハサミを入れるという昔ながらの手法であった。 30分走ると大平原。中国、嫌になるほど広いぜ。農村は大変美しい。1時間走ると雲南の自然と調和した農地の風景を満喫できる。 3時間走ると山稜へと入り大絶景である。よくこんなところに鉄道を敷設したことだと嘆息する。昭通を超えると一部雲が眼下に見えることから相当な高所を走っているようだ。素晴らしい景色は他で変えられない。ローカル列車にしてよかった。日が暮れてしまうのが残念。なお、点在する田舎町は古くて汚くて、うん、変わってない。駅舎もボロボロ。ゴミもたくさん落ちている。四川との州境あたりは土道も多々残っていてラオスとどっこいどっこいですな。

@=

5時に蚊に噛まれて起床。7時半チェックアウト。昆明駅にて1時間半前には待機。昔の鉄道駅は(そして列車内も)ゴミ箱みたいなものであった。今もピーナツの殻やりんごの芯などが落ちているが、まぁ、全然許容範囲で奇麗なものである。列車は1時間以上遅れて11時過ぎに発車。切符は新幹線でおなじみの青くて大きい磁気のやつ。自動改札機があるのに何故か駅員が切符にハサミを入れるという昔ながらの手法であった。 30分走ると大平原。中国、嫌になるほど広いぜ。農村は大変美しい。1時間走ると雲南の自然と調和した農地の風景を満喫できる。 3時間走ると山稜へと入り大絶景である。よくこんなところに鉄道を敷設したことだと嘆息する。昭通を超えると一部雲が眼下に見えることから相当な高所を走っているようだ。素晴らしい景色は他で変えられない。ローカル列車にしてよかった。日が暮れてしまうのが残念。なお、点在する田舎町は古くて汚くて、うん、変わってない。駅舎もボロボロ。ゴミもたくさん落ちている。四川との州境あたりは土道も多々残っていてラオスとどっこいどっこいですな。

@=

6時起床。四川は朝から雨。 1時間以上出発が遅れた割には、予定時刻より早く到着。やるな中国鉄道。一時期とある事故で話題になった「回復運転」だ。さて、成都は人口1000万を超える大都市。もう書くことはありませんわ。物価も高い。武侯祠見学料は60元(1200円)。京都の拝観料並み。 7年前に見てるのでパス。土産物街の錦里は商魂たくましい中華テーマパーク。京都の産寧坂並み。 7年前より広くなってるぞ。成都は都会で高層ビルばかり。面白くないので一番どうでもいい写真を一枚。「成都銅雀台整形美容医院」だと。ツッコミどころがありすぎるだろ。

@=

6時起床。四川は朝から雨。 1時間以上出発が遅れた割には、予定時刻より早く到着。やるな中国鉄道。一時期とある事故で話題になった「回復運転」だ。さて、成都は人口1000万を超える大都市。もう書くことはありませんわ。物価も高い。武侯祠見学料は60元(1200円)。京都の拝観料並み。 7年前に見てるのでパス。土産物街の錦里は商魂たくましい中華テーマパーク。京都の産寧坂並み。 7年前より広くなってるぞ。成都は都会で高層ビルばかり。面白くないので一番どうでもいい写真を一枚。「成都銅雀台整形美容医院」だと。ツッコミどころがありすぎるだろ。

@=

6時半起床。成都から南へ150キロ、8時のバスで楽山へと向かう。世界遺産でもある楽山大仏は世界最大の磨崖仏であり、遺跡好き仏像好きの私としては一度は見てみたいと思っていた。、、、と、言うのは嘘で、ビザの延長のためである。楽山ではビザが1日で取得できるらしいので今のうちにと思った次第。大仏自体は7年前にすでに見ている。という訳で、楽山に着いてすぐに宿にチェックイン。宿泊証明書(ビザの延長に必要)を書いてくれと、つたない英語で受付と話していたら、隣から「日本の方ですか?」と声がかかる。うん。大阪弁イントネーションの英語だからすぐにバレますね。「おおっ、こんなところに日本人が!」と、10日ぶりの日本語での会話に嬉しくなる。聞けば彼女もビザの延長のために楽山に来たらしい。昨日手続きをして今日が受取りとのことなので、渡りに船と同行させてもらうことにする。いやぁ、親切に「あっち行って、こっち行って、ここで写真取って」と、全て教えてもらいました。 1時間とかからずに手続きは完了。ありがとう、親切な旅人よ。お昼ご飯をごちそうする。しかし、旅先で出会う日本人は若い女性が多いなぁ。今の世相を反映してるのかな。確かに昨今、女性の方が男性に比べて活発なような気がする。とまれ、女性連続4人は6%程度の確率ですから、単なる偶然でも十分起こりうることではあります。午後からは雨が降り出す。日本の梅雨の様相。しとしと雨が続くなか、時折、雨脚が強まる。止みそうにないので傘をさして川辺を散策。降り続く雨で岷江他河川は濁流と化し河岸の一部は水没してました。

@=

7時起床。大仏は既に見ているのだが、他に見どころがないので、とりあえず大仏地区を散策。拝観料は1500円。大仏は無視。中国の観光地(特に世界遺産)は俗化しすぎてもはや見苦しい。周辺の古い町並みや河岸の風景の方がよほど趣がある。昼前にビザを取得。ビザセンターで世界一周中の若者に出会う。 25才男。いいねぇ、見るからに旅行者といった風貌。すでに日本を出てから1年半が過ぎているらしい。足掛け3年の世界旅行だそうです。「今の旅行者は、女性のほうが多いの?」と聞いたら、「一緒くらいですかねぇ。僅かに男のほうが多いかな。」と言うことでした。ストイックな旅でテントと寝袋を担いでいたのには頭が下がる。もう、私には流石にマネできない。やっぱり、お昼をごちそうする。彼の話はとても面白い。午後は一旦成都に戻る。ホテル近くの四川大学とその周辺を散策。変貌を遂げる成都の中で時間が止まったかのようだ。昔の中国もまだまだ残っていました。そらまぁ、5年や6年で全く入れ替わってしまうことはないわなぁ。さてさて、成都には日本人が多い。夕食は4名で宴会となった。ビールが1瓶120円。散々飲み食いして全額でも2000円。一人だと高いが複数での飲食であればむしろ安いね。昨日今日と出会った方達が四川アムド地方(東チベット)の風景が綺麗と言っていたので、チベットエリアに寄り道することにする。鳥葬が間近で見れるらしい。これは行かねばなるまい。そもそも私が旅をするようになったきっかけは、川喜田二郎の「鳥葬の国」を読んだからだ。

@=

成都で3回目の両替。係員がちょっと待ってろと言う。奥に引っ込んで3分後、中国元を手渡されて円と交換。もはや、なんの書類もサインも必要ない。完全に係員のポケットマネーによる両替(闇両替)だな。まぁ、その方が私としても割のいいレートで交換できて得だし、係員も両替手数料が懐に入って得だし、win-winなんだけど、それでいいのか中国。

@=

法家の思想。中国による法の思想は性悪説の荀子に始まり、韓非において完成された。法と術による人民(臣下)の統制は、規則と罰則による組織運営であり、そこでは罪人の更生や、倫理の向上と言った概念は存在しない。法を複雑にし刑を厳しくすれば良いわけではないのである(むしろ法が意義を失う)。こんなことは2200年前の秦の時代に証明されていることだ。日本で言うならば、飲酒運転と喫煙への冷視なども度を越しているように思われる。

@=

昨日の宴会で私は酔っ払いであった。私以外は若い女性3人である。まぁ、楽しくて少々酔うのも仕方がなかろう。周りが若いと言うより私がジジィだな。アジアの安宿なんて若い人しか泊まらないもんなぁ。体感的には個人の旅行者は女性の方が多いと感じる。男はもっとハードでマニアックな旅をしていてあんまり表に出てこないのかな。さて、朝食も食べたので東チベットへと向かう。

@=

(2018-06-28) 7時起床。9時のバスで康定へ。四川盆地から山岳地帯に入ってからの景色は抜群だ。高原の雨を集めた川は上流域にかかわらず相当な水量で、飛沫を上げて流れ落ち、深いV時谷を作っている。康定の町は文明と文化の折衝地。チベット文化と中国文化が混ざり合っている。これより奥に入れば完全にチベット文化圏となろう。康定は標高2500m。この町に2泊して少し高地順化することにする。次の理塘の町は標高4000m。4700mの峠を超えなくてはならない。今回の旅で初めてドミトリーを利用する。うん、えらく味のある宿である。また、宿の管理人が日本好きで、ずっと日本の歌がかかっている。

@=

チベット人はかっこいい。男も女も老いも若きもかっこいい。特に中年男がかっこいい。男前というわけではないのである。日に焼けた精悍な風貌がかっこいいのである。苦みばしった表情もイケている。おしゃれな服に見を包んでいるわけではないのである。地味でくすんだ服ながらその着こなしがかっこいいのである。ジャケットの袖を通さず肩で風を切って歩いている姿もよく見る。伊達男の街である。

@=

チベット人はかっこいい。男も女も老いも若きもかっこいい。特に中年男がかっこいい。男前というわけではないのである。日に焼けた精悍な風貌がかっこいいのである。苦みばしった表情もイケている。おしゃれな服に見を包んでいるわけではないのである。地味でくすんだ服ながらその着こなしがかっこいいのである。ジャケットの袖を通さず肩で風を切って歩いている姿もよく見る。伊達男の街である。

@=

(2018-06-29) 康定の街でゆっくり、、、とするはずもなく歩き回る。町の入口である川沿いの遊歩道から始めて、1時間も歩けばほぼ主要部は踏破。観光地は2ヶ所。南無寺とパオ(足偏に包)馬山。南無寺はこんなもんねと言う感じ。チベット寺院はもっと大規模なものを見てるし、明日理塘に入ればもっと趣のある寺があるだろう。山の方はロープウェイがあるんだけど当然歩く。結構きつい登り。やった着いたと思えば上は風景地区かなんかで入場料を1000円取られた。中国の観光名所って実に大したことないんだよなぁ。観光地区でないところこそ美しくて見る価値がある。お金がかかることより、むしろ、観光地になっていたことを残念に思う。悪くない景色ですけど、お金を取るほどかと言うと微妙。日本でも山に登ればいい景色はただで見れる。風景地区内の寺で昼食会が開かれていてそれに参加できたのは良かった。チベット僧のお経を聞いた後に参加者全員でランチ。タダ飯にありつけてしまった。しかもうまい。 15時に宿に帰還。楽山のビザセンターで出会った世界一周中の青年と再会。まぁ、旅程が似たコースであったので再会するかなとは思っていた。一緒に夕食。彼の旅行のスタイルはエネルギッシュで大変面白い。交通機関のないところにも突っ込む(ヒッチ出来なければ詰む)なんてできないよ。

@=

風に靡くタルチョーの下、仏教徒による昼食会が行われた。バイキング形式でなかなかにうまかった。こういうところこそ写真が取りたいんだけど、あまり人にカメラを向けるのは失礼だし難しいところ。会食の写真は自粛。お坊さんは「写真とっても良いよ。」とのことでした。

@=

風に靡くタルチョーの下、仏教徒による昼食会が行われた。バイキング形式でなかなかにうまかった。こういうところこそ写真が取りたいんだけど、あまり人にカメラを向けるのは失礼だし難しいところ。会食の写真は自粛。お坊さんは「写真とっても良いよ。」とのことでした。

@=

(2018-06-30) チベット高原は、広い、蒼い、鮮やか。理塘までの道のりは素晴らしいの一言。どこまでも続く大草原ではヤクが群れをなしている。そして、着いた理塘の街は富士山より高い標高4000mである。うん、軽い高山病だな。宿まで30分程度の道のりながら、息は上がるし、加えて頭痛がする。 15時にはチェックインできたものの、街の探索は諦め休養にあてることにする。

@=

(2018-06-30) チベット高原は、広い、蒼い、鮮やか。理塘までの道のりは素晴らしいの一言。どこまでも続く大草原ではヤクが群れをなしている。そして、着いた理塘の街は富士山より高い標高4000mである。うん、軽い高山病だな。宿まで30分程度の道のりながら、息は上がるし、加えて頭痛がする。 15時にはチェックインできたものの、街の探索は諦め休養にあてることにする。

@=

(2018-07-01) 6時半起床。頭痛と吐き気でろくに眠れた気がしない。高山病きついな。軽い運動をしたほうが回復が早いとのことなので、中心街を1時間ちょい散策。白塔寺ではチベット人が五体投地をしていた。折角なので高山病平癒を祈願してマニ車を回す。朝食を食べて宿に帰還。祈願の効果はなし。少しの階段で息が切れるし、頭痛と目眩がする。水を飲む、数秒息が止まるのでハァハァ。爪を切る、これだけのことでゼェゼェ。服を着替える、ズボンを脱ぐだけでフゥフゥ。シャワーを浴びた後など、完全に疲労困憊である。午後は鳥葬台を下見に行く。街から歩いて30分程度、草原のタルチョーはためく丘の麓にあった。明日ここで鳥葬が行われるはずだ。丘を100mほど登ってみたが、これが信じられないほどにしんどかった。すぐに息が切れるのは当然として、貧血(酸素不足)による目眩でフラフラする。周りの牧草地にはヤクしかいないし、鳥葬台近辺には野犬が数匹、少し離れてハゲワシも二匹いる。少し怖いぞ。貧血で意識を失ったら、野犬とハゲワシに襲われて、期せずして私も鳥葬だな。

@=

(2018-07-02) 5時半起床。 6時過ぎ、薄闇の中、歩いて鳥葬台へと向かう。禿鷲の饗宴は圧巻である。ものの5分で遺体は骨格となる。骨は砕かれ、腱や皮などの食べにくい部分は切り刻まれる。後には何も残らない。見事なものである。最初の鳥葬は喪主のお爺さんで80歳での大往生。その後の二件目も見た限り老人のようであった。鳥葬が一段落した後は食事らしく、二度、葬儀後にバター茶と麦こがしをご馳走してもらうことになった。宗教行事なので写真を取ることは控える。検索すれば鳥葬の画像や動画などいくらでも存在するであろう。次第だけ簡単に纏めておく。 1.僧による読経後、聖水による大地の清め。 2.清められた地に杭を打ち、杭と遺体の首を白い布で結ぶ。 3.遺体の解体(うつ伏せで手足、尻、背中、肩の肉を開いていく)。 4.禿鷲タイム。 5.骨(頭蓋骨も含む)を砕き、骨肉ミンチにする。 6.二度目の禿鷲タイム。 7.関係者による食事(死者との饗応との意味があるのだろうか)。これは相当に手間のかかる葬儀である。山に捨てて勝手に禿鷲が食うのとは訳が違う。禿鷲が食べやすいように、きちんと解体し、骨まで砕いてやるのである。なんとしても最後まで残さず食べてもらいたいとの意思を感じる。 5mほどの至近距離で見ていたが、不思議と気色悪さは感じなかった。元々、ホラー系は苦手なので、見ていられるか不安であったが、血濡れの髑髏が転がるさまや、啄まれて跳ね飛ぶ肉片はむしろ滑稽ですらあった。死者を蔑む訳ではなく非日常が生み出すそういう空間であったとしか言えない。さて、理塘での目的は果たした。少し標高を下げることにする。本当はもっとこの街を探索したいのだが、頭痛と目眩でこれ以上の滞在は不可能だ。

@=

火葬では煙となって魂は天へと昇る。鳥葬ではハゲワシに食われて魂は天へと昇る。思想的には同じで、鳥葬のことを現地では天葬と言う。

@=

葬儀中、関係者は終始にこやかである。「もっと近くで見ろよ!」と声をかけてくれる。悲しみの場はおそらく他にあるのであろう。なお、鳥葬に参加できるのは男だけのようだ。また、遺族も参加不可で遠くから見ているだけのようだ。

@=

夕方、三度出会った世界一周中の青年と街の散策。理塘はチベットを身近に感じられる気持ちのいい街です。そして、男たちの伊達っぷりが半端なくかっこいいいです。「写真取らせて。」「それはやめてくれ。」伊達男は簡単にはファインダーに収まってくれないのでした。

@=

夕方、三度出会った世界一周中の青年と街の散策。理塘はチベットを身近に感じられる気持ちのいい街です。そして、男たちの伊達っぷりが半端なくかっこいいいです。「写真取らせて。」「それはやめてくれ。」伊達男は簡単にはファインダーに収まってくれないのでした。

@=

ロン毛三つ編み、小粋な帽子、洒落たアクセの、伊達男。日に焼けた肌といい、チベット男はキャプテン「ジャック・スパロウ」に似ている。

@=

(2018-07-03) 朝から7時間半のバスの旅。道中は終始標高3000m以上。風景は申し分ないのだが、大絶景も食傷気味。道は荒れていて、スリリングで楽しい。そもそも、道を作るのに無理がある山岳地帯だと思う。着いた甘孜(ガンゼ)の標高は3300m。目眩はしないし、息切れや頭痛もほぼ解消。たった700mの差でここまで変わるのかと驚く。最近の中国では公安の取締が厳しく、定員超過やシートベルト未着用が許されないのだが、チベットではあまり守られていないようだ。バスは私以外は全員チベット人。とうとう中国人(漢人)すらいなくなった。男も女もチベット人はおしゃれです(都会的なハイセンスとは無縁ですが)。

@=

(2018-07-03) 朝から7時間半のバスの旅。道中は終始標高3000m以上。風景は申し分ないのだが、大絶景も食傷気味。道は荒れていて、スリリングで楽しい。そもそも、道を作るのに無理がある山岳地帯だと思う。着いた甘孜(ガンゼ)の標高は3300m。目眩はしないし、息切れや頭痛もほぼ解消。たった700mの差でここまで変わるのかと驚く。最近の中国では公安の取締が厳しく、定員超過やシートベルト未着用が許されないのだが、チベットではあまり守られていないようだ。バスは私以外は全員チベット人。とうとう中国人(漢人)すらいなくなった。男も女もチベット人はおしゃれです(都会的なハイセンスとは無縁ですが)。

@=

(2018-07-04) 熟睡。気持ちの良い目覚め。頭痛がないって素晴らしい。早朝、街のゴンパに参拝する。ゴンパがあるのは老街で、街全体が迷路のようである。何度も道を間違える。老街は丘の上にあり、その最上部がゴンパであるから、上りの道を選択さえしてれば着くだろうと思っていたが、むしろそれは罠で、早い段階から正しい道を選択しておかないとたどり着けない。昔はゴンパが、そして街全体が要塞だったのであろう。僧による読経は12時からであったようで、本堂には鍵がかかっていたが、「見たいなぁ」オーラを出しながら覗き込んでいると、管長らしき人が親切にも開けてくれた上に、若僧を二人つけて内部を案内してくれた。ありがとう。私一人のためにガイドまでしてくれて感謝です。本尊は釈迦牟尼仏で、龍樹くらいまではわかるけど、後は知らない仏ばかりであった。午後は宿を変えるために荷物をまとめなおして引っ越し。ここガンゼには温泉がある。しかも、日本人好みの硫黄泉である。これは温泉宿に泊まらねばなるまい。宿の女将は中国語も話せないチベタン(Tibetan)。子供は学校で習っているらしく子供と交渉。とはいえ中国語もほぼわからないので殆どが身振り手振り。小学生の「OK」の声で宿泊成立。宿帳も何もなくお金だけ払って終わり。ふっ、子供と真剣にビジネスで分かり合えたぜ。早速入浴。ほぼ一月ぶりの風呂である。気持ちいいにもほどがあるわ。風呂上がりは町外れを散策。明日は休養日に当てようと思う。

@=

(2018-07-05) 今日は休養日。外出は食事と近所の散歩くらいで済ませる。ここ数日では恨めしいくらいのいい天気なのだが、能動的な活動意欲が湧き上がらない。まぁ、こういう日はネット閲覧(停電でよく切れるけど)か読書だ。ついでに今まで書ききれなかった考察でも書こう。ちなみに本日、目覚ましに全く気づかず、6時半のバスを逃したという事情もあります、、、。

@=

老街について。老街は日本で言うならば戦前からの明治・大正エリア。旧市街は戦後に出来た昭和エリア。新市街は平成に入ってからの再開発エリアと言った感じです。大体は、老街は土壁、旧市街はレンガ造り、新市街は鉄筋コンクリートで出来ています。

@=

住宿について。中国には「住宿」と呼ばれる宿泊施設が至る所にある。ところが、これは外人には利用できない。中国では政府が許可した(ある程度)高級な宿泊施設にしか外人は泊まれないのだ。そして、チェックインのたびにパスポートの提出を求められる。ビザのコピーが控えられて、パスポート情報がPCに入力される。誰がどこに泊まったかは全て中央に把握されているのだ。この建前は結構厳密に守られているが、やはり、地方ではゆるい面があるようだ。今、宿泊している温泉宿も「住宿」であるが、パスポートの提出はおろか、宿帳の記入も必要なかった。お金を払っただけである。レシートも当然ない。公的にはこの二日間、私は無宿ということになるので、検問(やたらしょっちゅうある)などで問い詰められたら、「僕外人だから、何言ってるかわかんな〜い」と、しらばっくれなければならない。まぁ、地方では検問もいい加減なので大丈夫ではあろう。管理社会なのにいい感じに融通を効かせてくれるのが中国の田舎の旅である。

@=

チベットのゴミについて。先にチベットでは結構ゴミが落ちていると書いたが、愛嬌あるチベタンのためにいくらか擁護しておきたいと思う。もともとゴミをポイポイするのは、長江以北の漢人の文化であると思われる。チベットやウィグル、その他少数民族の村は、上海や西安といった街に比べて清潔であった。しかしながら、少数民族は漢族に支配される側である。そして、流入した漢族はよその土地でも平気でポイポイする。抗えない彼らはいつしか自分たちもポイポイするようになってしまった。一時期、勘違いした中国人(自分たちが標準だと思っている)が、日本に観光した際にも同様に行動し、そのマナーの悪さはニュースになっていた。日本人はこれを問題視できるが、被支配者であるチベット人は受け入れるしかない。今、中国は国を上げて「マナーの向上は国民の義務である」と言わんばかりに、国家権力による強制的な街の美化、国民意識の改革を行っている。そのやり方に賛同はしないが、結果としてうまく行っているのは事実であり、逆に地方(少数民族)には、その強制力が及んでいない。彼らが自然と元の文化を取り戻してくれればと思うがそれは難しいだろう。

@=

ラオスのゴミについて。実は今ラオスで同じことが起こっている。あまり触れなかったが、ラオスは結構ゴミが多いのである。 20年前、そのようなことはなかった。ラオスは今、中国による経済支配、属国化の運命にある。中国資本によって国土の開発が行われ、漢人が進出し街は中国語で溢れている。そして彼ら漢人はラオスの地で平気でポイポイする。国家権力による強制力はラオスにまでは及ばない。日本人は彼らのマナーを問題視できたが、文化力、経済力に差があるラオス人は問題視できず、彼らの行動を受け入れ、いつしか自分たちもポイポイするようになってしまった。 10年後、マナーの良くなった漢人がラオスを訪れたとき、「ラオス人はなんとマナーが悪いのだろう」と嘆息するであろう。皮肉なものである。

@=

(2018-07-05#2) 昨日は日記を書き終えてから波乱があった。午後9時20分頃、宿のねぇちゃんが、いきなりドアを開けて入ってきて、なんかよくわからないが叫んでいる。時折、「公安」との単語が聞き取れるので、あら、やっちゃったかと開き直る。直前に、「住宿について」なる題で、無許可の宿に泊まることのリスクを書いたばかりというのに、なんとまぁ、タイミングのいいことだ。「出ろ!出ろ!」と言っているようなので、とりあえず表に出ると、案の定、警察3人に取り囲まれる。面倒だなぁ、この時間に追い出されたら今からの宿探しはしんどい。「パスポートを出せ」と言っているみたいなので素直に提出。早速、笑顔で「僕外人だから、何言ってるかわかんな〜い」作戦だ。(作戦云々の前に実際に何を言ってるかわからない。)まぁ、あれだな。多分、意識高い系の誰かが警察に通報したのであろう。どこにでも権力に媚びてポイントをあげようとするヤツがいるものだし。公安はパスポートの写真を取り、何やら相談していたが、特になんの咎めも受けなかった。部屋内にまで踏み込んでこなかったし、紳士的な対応である。「部屋に戻って寝てていいぞ」みたいな感じだったので、パスポートを受取り部屋に戻る。うん。警察も面倒だから見ないフリをしてくれたのかもしれないな。もしかすると、夜遅くに追い出すのは可愛そうだと思っての見ないフリかもしれない。いずれにせよ助かった。しかし、この旅はフラグが立ちまくりだ。コンパスが役に立つと書けば、「コンパス」をなくすし、田舎じゃ規制がゆるいから住宿に泊まれると書けば、「公安に通報」される。狙ったかのようなフラグの立て方とその回収である。

@=

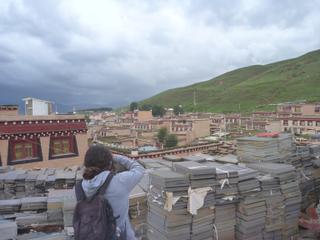

(2018-07-06) 6時半のバスで康定に戻る。今日、明日の二日をかけて一旦成都に戻る。康定に戻ったのは16時半。丸10時間のバスで疲れる。宿に出向いてみると、成都で飲んだ女子二人と再会。「ええっ、なんでまだ康定にいるの?」と驚くが、聞けば二人とも足止めを食らって理塘に行けずらしい。現在、理塘周辺で軍事演習が行われているらしく外国人立入禁止になったそうだ。私が鳥葬を見れたのは結構ギリギリのタイミングであったようだ。とりあえず一緒に食事。なんかみんな同じようなコースを取るから再会が多いなぁ。世界一周中の青年とはあと2回くらいは会いそうだ。なお、バスの旅は相変わらず3000m超の絶景なのだがさすがにもう飽きた。写真はガンゼゴンパからの一枚。老街の、青空高く、鳥が飛ぶ。

@=

(2018-07-06) 6時半のバスで康定に戻る。今日、明日の二日をかけて一旦成都に戻る。康定に戻ったのは16時半。丸10時間のバスで疲れる。宿に出向いてみると、成都で飲んだ女子二人と再会。「ええっ、なんでまだ康定にいるの?」と驚くが、聞けば二人とも足止めを食らって理塘に行けずらしい。現在、理塘周辺で軍事演習が行われているらしく外国人立入禁止になったそうだ。私が鳥葬を見れたのは結構ギリギリのタイミングであったようだ。とりあえず一緒に食事。なんかみんな同じようなコースを取るから再会が多いなぁ。世界一周中の青年とはあと2回くらいは会いそうだ。なお、バスの旅は相変わらず3000m超の絶景なのだがさすがにもう飽きた。写真はガンゼゴンパからの一枚。老街の、青空高く、鳥が飛ぶ。

@=

(2018-07-07) 今日は七夕だったんだね。残念ながら成都の天気は良くない。 7時起床。9時のバスで成都に戻る。昨日は10時間かかったのと同じ距離を今日は5時間。成都と康定の間は半分くらいまでは高速道路が完成している。来るときはこの景色でも感動したものだが、もっと凄いところに居たため同じ景色がつまらなく感じる。半分くらいは居眠りしてしまった。感動はどんどん鈍感になるな。まぁ、いいことではある。大人は子供みたいになんにでも驚くわけにはいかないのだ。なお、チベット人も車に弱い。それでいて道はカーブの連続だ。後ろの席のおばちゃんが出発10分後にはゲロっていたが、 5時間は地獄の苦しみだったであろう。ゲロゲロを聞き続ける私も地獄のとまでは言わないが、いい加減聞き苦しかった。においも漂ってくるし、、、。さて、戻ったはいいが成都に要はない。早速、明日には北へと向かう。チベット(四川省西部)への寄り道はおしまい。、、、というわけには行かない。これから北に向かうが、実は四川省北部もチベットエリアなのだ。なら、なぜ成都に戻ったかと言うとお金がなくなったから。日本円が地方では両替できないのである(ドルとユーロのみ可)。 20年前あれだけ強くてアジアならどこでも通用した円が、お隣の中国で両替に困るほどになっているとは思わなかった。というわけで、この旅3度目の成都である。写真は成都で人気のラーメン屋さん、、、ではなく、地下鉄駅。乗り換えただけですので本当にラーメン屋があるかどうかは不明。いや、成都ってただの都会だし。ネタくらいにしかカメラが向かない。

@=

(2018-07-07) 今日は七夕だったんだね。残念ながら成都の天気は良くない。 7時起床。9時のバスで成都に戻る。昨日は10時間かかったのと同じ距離を今日は5時間。成都と康定の間は半分くらいまでは高速道路が完成している。来るときはこの景色でも感動したものだが、もっと凄いところに居たため同じ景色がつまらなく感じる。半分くらいは居眠りしてしまった。感動はどんどん鈍感になるな。まぁ、いいことではある。大人は子供みたいになんにでも驚くわけにはいかないのだ。なお、チベット人も車に弱い。それでいて道はカーブの連続だ。後ろの席のおばちゃんが出発10分後にはゲロっていたが、 5時間は地獄の苦しみだったであろう。ゲロゲロを聞き続ける私も地獄のとまでは言わないが、いい加減聞き苦しかった。においも漂ってくるし、、、。さて、戻ったはいいが成都に要はない。早速、明日には北へと向かう。チベット(四川省西部)への寄り道はおしまい。、、、というわけには行かない。これから北に向かうが、実は四川省北部もチベットエリアなのだ。なら、なぜ成都に戻ったかと言うとお金がなくなったから。日本円が地方では両替できないのである(ドルとユーロのみ可)。 20年前あれだけ強くてアジアならどこでも通用した円が、お隣の中国で両替に困るほどになっているとは思わなかった。というわけで、この旅3度目の成都である。写真は成都で人気のラーメン屋さん、、、ではなく、地下鉄駅。乗り換えただけですので本当にラーメン屋があるかどうかは不明。いや、成都ってただの都会だし。ネタくらいにしかカメラが向かない。

@=

(2018-07-08) 5時起床。北を目指す。四川省最北の若爾蓋(ゾルゲ)に向かうのだが、バスで9時間半かかるらしいので、まずは手前の松藩(バスで6時間半)まで行く。しかし、ゾルゲも松藩も聞いたこともないけど、ガイドブックには載っているのだろうか。バスは成都西北部の茶店子バスターミナル(写真)から出発。いやあ、いいなぁ。ここは昔ながらのいい感じに無知で無教養な人民が集まっている。なんだかよくわからない大量の荷物を持つ客に、ペッペッしているドライバー。大声で喧嘩してるかのような服務員たち。そうそうこれだよ中国、と呆れながらも嬉しくなる。そして、北部への道もまた険しい。岷江が削った大地は急峻な渓谷となっている。三国時代、劉焉や劉禅が引きこもったのもよくわかる。こりゃ、攻め込めませんわ。さて、着いた松藩はというと、結構観光地化されている。しかも、西洋人をたくさん見る。なんで、こんな山奥でと思ったのだが、世界遺産である「黄龍」と「九寨溝」が近く、両者の観光拠点となっているようだ。ほう、全然知らなかったよ。ってことはガイドブックにも載ってるんだろうね。ちなみに私はと言うと、折角の世界遺産だが訪れる気は全くない。行ったら後悔するに決まっている。中国の世界遺産は誠にがっかり名所だ。雲南省麗江(これも世界遺産)でのやるせなさはトラウマ級だ。日本でも、北海道や沖縄、銀座や道頓堀は中国人観光客だらけだが、中国では、その何十倍もの人間が国内旅行をしている。年間の観光客が数百万人なんてのはザラで、一日に一万人が訪れるわけだから、それはそれは俗化した醜悪な名所へと変貌してしまう。避けるのが吉です。松藩自体も中華テーマパークっぽくてあまり面白みがないので明日にはゾルゲに向かう。少し興味をひいたのは回族(ウィグル族)が思いの外多くいた事。男性のウィグル帽と、女性の頭スカーフですぐにわかる。エリア的に本来いるわけがないので、多分、文革時に強制移住で連れてこられたのでしょう。もともと、羌と呼ばれる人がいて、チベット人もいる。そこに、漢族に回族だから、まぁ、いろんな文化がモザイクになっていて、町中でも色んな料理が食べられます。

@=

(2018-07-08) 5時起床。北を目指す。四川省最北の若爾蓋(ゾルゲ)に向かうのだが、バスで9時間半かかるらしいので、まずは手前の松藩(バスで6時間半)まで行く。しかし、ゾルゲも松藩も聞いたこともないけど、ガイドブックには載っているのだろうか。バスは成都西北部の茶店子バスターミナル(写真)から出発。いやあ、いいなぁ。ここは昔ながらのいい感じに無知で無教養な人民が集まっている。なんだかよくわからない大量の荷物を持つ客に、ペッペッしているドライバー。大声で喧嘩してるかのような服務員たち。そうそうこれだよ中国、と呆れながらも嬉しくなる。そして、北部への道もまた険しい。岷江が削った大地は急峻な渓谷となっている。三国時代、劉焉や劉禅が引きこもったのもよくわかる。こりゃ、攻め込めませんわ。さて、着いた松藩はというと、結構観光地化されている。しかも、西洋人をたくさん見る。なんで、こんな山奥でと思ったのだが、世界遺産である「黄龍」と「九寨溝」が近く、両者の観光拠点となっているようだ。ほう、全然知らなかったよ。ってことはガイドブックにも載ってるんだろうね。ちなみに私はと言うと、折角の世界遺産だが訪れる気は全くない。行ったら後悔するに決まっている。中国の世界遺産は誠にがっかり名所だ。雲南省麗江(これも世界遺産)でのやるせなさはトラウマ級だ。日本でも、北海道や沖縄、銀座や道頓堀は中国人観光客だらけだが、中国では、その何十倍もの人間が国内旅行をしている。年間の観光客が数百万人なんてのはザラで、一日に一万人が訪れるわけだから、それはそれは俗化した醜悪な名所へと変貌してしまう。避けるのが吉です。松藩自体も中華テーマパークっぽくてあまり面白みがないので明日にはゾルゲに向かう。少し興味をひいたのは回族(ウィグル族)が思いの外多くいた事。男性のウィグル帽と、女性の頭スカーフですぐにわかる。エリア的に本来いるわけがないので、多分、文革時に強制移住で連れてこられたのでしょう。もともと、羌と呼ばれる人がいて、チベット人もいる。そこに、漢族に回族だから、まぁ、いろんな文化がモザイクになっていて、町中でも色んな料理が食べられます。

@=

(2018-07-09) 6時起床。西の丘に登ろうと思っていたが、天気が悪いので取りやめ。 8時半にチェックアウトし、軽く朝の街を散策した後、10時のバスでゾルゲに向かう。ゾルゲには13時半着、14時半の朗木寺行きのバスに接続している。同じバスに乗り合わせたロシア人の旅行者に、「ゾルゲには何もない。一緒に朗木寺まで行こうぜ。」と誘われたため、ゾルゲでは昼食を食べただけで再度バスに乗り込む。ゾルゲから朗木寺までの道は広大な大草原と湿地帯を横切っている。標高3500mの高原で地平線が見れるなんてちょっと信じられない光景だ。そこでは何万頭というヤクが放し飼いにされている。観光業も盛んなようで乗馬と遊牧テントの宿泊体験ができるようだ。道自体は工事中部分が多く、多くの場所で片側一車線通行となり、なんども対向車を待たされたが、おかげで自然を満喫できたのは良かった。数少ない再び来たいと思わせられる景色であった。朗木寺の町は中央を流れる川が四川省と甘粛省の省境となっている。一応、本日、四川省を脱出できました。宿は四川省側なのでまた戻ってきましたが、、、。最後に、件のロシア人と一緒に夕食に行ったのだが、「米食えねぇ。」「麺食えねぇ。」「辛いの食えねぇ。」だそうで、「ハンバーガー屋はないのか?」って、こんな田舎にねぇよ。餃子(中国はスープ餃子)なら食べられるとのことだったのだが、スープを全部捨てて(ええっ、スープ餃子なのに)、持参のバターとマヨネーズとコショウをかけて食べてました。えーと、元の味が何もなくなっていると思います。明日の朝食の約束もしたけど、いったい何を食べればいいのだろうか。

@=

(2018-07-10) 6時前起床。目覚ましは7時。大抵目覚ましが鳴る前に起きている。今日は朝から雨。20時になってやっとやんだが、厚い雲は未だ去らず。食事以外は宿に引きこもる。今までも雨が多かったし、予報では今後一週間ずっと雨である。この季節はそうなのかと聞いてみたが、こんなことは珍しいそうだ。チベット人をしてそういうのだから、運が悪いことに今年は多雨なのであろう。宿で今後の旅程やバスの運行状況についてスタッフに質問していると、日本語を話せるチベット人が出現。詳細な交通事情を聞けてたいへん助かる。何でも彼自身、夏場はゲストハウスを経営しているらしいが、今日は暇なので私の宿泊する宿に遊びに来たらしい。聞けば、彼の奥さんは日本人で冬は5歳の子供と東京で生活しているとのこと。この3年間、日本の学校に通い、日本語を覚えて、今は宿主兼ガイドであるそうだ。うん。どういうこと?ふむふむ。奥さんは35歳(本人は29歳)で結婚当初の会話はつたない中国語であったらしい。彼が日本語を覚えてやっと最近夫婦の会話が日本語になったと言うことである。ほうほう。見えてきたぞ。何度も書いたがチベット男はなかなかに格好がいいのである。男の私が見てもそう思う。奥さんは30歳前にして、旅で知り合ったチベットの好青年を捕まえたのであろう。やるな、日本女性。イキがいいぞ。(なお、勝手な憶測です。)彼の宿には一昨日、日本人が泊まっていたそうだが、やはり女性だったらしい。今の御時世、男は保守的に、女は前衛的にならざるを得ないということだろうか。写真は夜になってやっと雨の上がった朗木寺のメインストリート。素朴な山間の村なんだけど、やっぱネオンなんだなぁ。中国化、イコール、電飾化である。最後に朝食について。なんと、ハンバーガー屋がありました。これでロシア人も満足、、、は、しなかった。フィッシュバーガーの魚が古いとのこと。魚の良し悪しが分かるとは結構グルメですな。でも、ここ、標高3400mの高地なんですけど、、、。魚を選んだ時点で間違ってます。

@=

(2018-07-10) 6時前起床。目覚ましは7時。大抵目覚ましが鳴る前に起きている。今日は朝から雨。20時になってやっとやんだが、厚い雲は未だ去らず。食事以外は宿に引きこもる。今までも雨が多かったし、予報では今後一週間ずっと雨である。この季節はそうなのかと聞いてみたが、こんなことは珍しいそうだ。チベット人をしてそういうのだから、運が悪いことに今年は多雨なのであろう。宿で今後の旅程やバスの運行状況についてスタッフに質問していると、日本語を話せるチベット人が出現。詳細な交通事情を聞けてたいへん助かる。何でも彼自身、夏場はゲストハウスを経営しているらしいが、今日は暇なので私の宿泊する宿に遊びに来たらしい。聞けば、彼の奥さんは日本人で冬は5歳の子供と東京で生活しているとのこと。この3年間、日本の学校に通い、日本語を覚えて、今は宿主兼ガイドであるそうだ。うん。どういうこと?ふむふむ。奥さんは35歳(本人は29歳)で結婚当初の会話はつたない中国語であったらしい。彼が日本語を覚えてやっと最近夫婦の会話が日本語になったと言うことである。ほうほう。見えてきたぞ。何度も書いたがチベット男はなかなかに格好がいいのである。男の私が見てもそう思う。奥さんは30歳前にして、旅で知り合ったチベットの好青年を捕まえたのであろう。やるな、日本女性。イキがいいぞ。(なお、勝手な憶測です。)彼の宿には一昨日、日本人が泊まっていたそうだが、やはり女性だったらしい。今の御時世、男は保守的に、女は前衛的にならざるを得ないということだろうか。写真は夜になってやっと雨の上がった朗木寺のメインストリート。素朴な山間の村なんだけど、やっぱネオンなんだなぁ。中国化、イコール、電飾化である。最後に朝食について。なんと、ハンバーガー屋がありました。これでロシア人も満足、、、は、しなかった。フィッシュバーガーの魚が古いとのこと。魚の良し悪しが分かるとは結構グルメですな。でも、ここ、標高3400mの高地なんですけど、、、。魚を選んだ時点で間違ってます。

@=

(2018-07-11) 7時起床。昨日の雨を吹き飛ばす気持ちのいい晴れ。早速街を散策。山間の田舎町で気持ちのいい朝である。1時間で見終わる。街の向こうに見えるあの山に登りたい。よし向かうことにする。結構有名なゴンパのある風景地区と言うことで入場料30元を取られるが、ゴンパにも風景地区にもそれほど興味はない。行きたいのはその先の山だ。ゴンパはお座なりに見学。丘に登って街を一望した後は、風景地区の奥を目指す。カルスト地形の深い渓谷に到着。渓谷の入り口に引き馬が用意されていた。100元。ほうほう。普通の観光客はここで馬に乗って渓谷に入っていくようだ。「馬に乗れ。乗れ!」と客引きが言う。この先は危ないぞなどとも言っているようだ。引き馬ということは、馬を引くチベット人は歩いているということだ。私も歩くことにする。うん、こりゃたしかに大変だ。滝はないものの沢登りと同じである。スポーツサンダルに靴下。冷たい水に濡れながら登る。足が凍えそうである。 30分ばかりして、カルスト地形に囲まれた小さな草原に到着。いや、これは素晴らしいですわ。絶壁に囲まれた小さな草原。青い空。一日中眺めていても飽きないだろう。馬に乗ってきた観光客たちも思い思いのポーズを取って写真を取っている。引き馬サービスもここまでのようで観光客も写真を取った後は引き返していた。ただし、道自体は続いているようだ。踏み跡を追うことができる。ならば、行けるところまで行かねばなるまい。そしてこの先はさらに美しい景色であった。都合、3時間ほど山中をさまよっていたが、ここにはまた何度も来ることになると思う。夕方、宿に戻ると、世界一周青年と再会。早速明日も山に行く約束をする。今日は危険として引き返したところにも二人でなら行けるはずだ。楽しみである。写真はメインストリート。建物の間隙から見えるあの山に登りたい。そう思わせられた。

@=

(2018-07-11) 7時起床。昨日の雨を吹き飛ばす気持ちのいい晴れ。早速街を散策。山間の田舎町で気持ちのいい朝である。1時間で見終わる。街の向こうに見えるあの山に登りたい。よし向かうことにする。結構有名なゴンパのある風景地区と言うことで入場料30元を取られるが、ゴンパにも風景地区にもそれほど興味はない。行きたいのはその先の山だ。ゴンパはお座なりに見学。丘に登って街を一望した後は、風景地区の奥を目指す。カルスト地形の深い渓谷に到着。渓谷の入り口に引き馬が用意されていた。100元。ほうほう。普通の観光客はここで馬に乗って渓谷に入っていくようだ。「馬に乗れ。乗れ!」と客引きが言う。この先は危ないぞなどとも言っているようだ。引き馬ということは、馬を引くチベット人は歩いているということだ。私も歩くことにする。うん、こりゃたしかに大変だ。滝はないものの沢登りと同じである。スポーツサンダルに靴下。冷たい水に濡れながら登る。足が凍えそうである。 30分ばかりして、カルスト地形に囲まれた小さな草原に到着。いや、これは素晴らしいですわ。絶壁に囲まれた小さな草原。青い空。一日中眺めていても飽きないだろう。馬に乗ってきた観光客たちも思い思いのポーズを取って写真を取っている。引き馬サービスもここまでのようで観光客も写真を取った後は引き返していた。ただし、道自体は続いているようだ。踏み跡を追うことができる。ならば、行けるところまで行かねばなるまい。そしてこの先はさらに美しい景色であった。都合、3時間ほど山中をさまよっていたが、ここにはまた何度も来ることになると思う。夕方、宿に戻ると、世界一周青年と再会。早速明日も山に行く約束をする。今日は危険として引き返したところにも二人でなら行けるはずだ。楽しみである。写真はメインストリート。建物の間隙から見えるあの山に登りたい。そう思わせられた。

@=

ここで谷は再び2つに別れる。正面の尾根の左右である。行きたい、が、これ以上進むのは危険と判断。道もわからないし、装備もない。誰もいないし。何か起こったときに対処のしようがない。尾根の中腹まで登って引き返そうと決意する。

@=

ここで谷は再び2つに別れる。正面の尾根の左右である。行きたい、が、これ以上進むのは危険と判断。道もわからないし、装備もない。誰もいないし。何か起こったときに対処のしようがない。尾根の中腹まで登って引き返そうと決意する。

@=

尾根に登ってみると、谷の向こう、奥の山の手前に遊牧民のテントを発見。(写真は縮小しているので見えませんね。)これは人がいる。そこまでは行くことにする。水も切れたけどなんとかなるだろう。着いてしまえば、お茶くらいは調達できるはずだ。

@=

尾根に登ってみると、谷の向こう、奥の山の手前に遊牧民のテントを発見。(写真は縮小しているので見えませんね。)これは人がいる。そこまでは行くことにする。水も切れたけどなんとかなるだろう。着いてしまえば、お茶くらいは調達できるはずだ。

@=

誰も中国語がわからない。チベット語しか喋れない人ばかり。唯一、このテントにいた子供とのみ筆談が可能であった。 14歳の女の子。パット見、小学生にしか見えない。 5人家族でここが彼らの夏場のマイホーム。お父さんは山に羊の放牧。お母さんとお姉さんは麓に山菜採り。お兄さんはわからない(まぁ、チベットの伊達男のことだ遊んでんだろう)とのことであった。以上、山行記録でした。帰りも色々あったけどカット。

@=

誰も中国語がわからない。チベット語しか喋れない人ばかり。唯一、このテントにいた子供とのみ筆談が可能であった。 14歳の女の子。パット見、小学生にしか見えない。 5人家族でここが彼らの夏場のマイホーム。お父さんは山に羊の放牧。お母さんとお姉さんは麓に山菜採り。お兄さんはわからない(まぁ、チベットの伊達男のことだ遊んでんだろう)とのことであった。以上、山行記録でした。帰りも色々あったけどカット。

@=

(2018-07-12) 曇り。7時半に世界一周青年(今後、Aと呼ぶ)と待ち合わせ。朝食後、8時過ぎに山に入る。昨日より水が冷たい。足が凍りそうだ。昨日の下見があるので、さまようことなくテント村に到着。昨日、村で会話した女の子のテントに立ち寄る。昨日の帰り道に山菜採りをしていたお母さんとも顔見知りになっておいたので、テントに迎え入れてくれた。チベットの伝統的な食事を振る舞われる。バターをお湯で溶かし、きなこ(に似たもの)と砂糖を混ぜてペースト状にしたもの。悪くはない。それなりに美味しいと思える食事だ。非常にカロリーが高そうで山登りを控えた身にはありがたい。さて、この村は2つの谷の合流地点に存在する。「どっちの谷のほうが美しい?」と聞いたつもりで、「左の谷のほうがきれいだよ。」と言っているような気がした。左の谷を進むことにする。谷は家畜の通り道になっているのだろうか。獣道のようなそもそも道でもないような道が幾筋も走っている。また、あたりには動物の糞が散見される。谷の正面の岩山を目標にとりあえず高い方を目指すがすぐに息が切れる。テント村の時点で標高は3600mくらいであろう。 30分ほど登るとヤクを発見。これは遊牧をしているということだ。上には人がいる可能性が高いことから少し安堵する。ただし、軽い頭痛が始まる。私は高山病の再来を危惧するが、Aは元気なものだ。遊牧されているヤクや馬の好奇の視線を受けながら、しばらく登ると「オーイ」と人の声がする。間違いない。人はいる。しかしながら声は山で反響し、どこにいるのかはわからない。こちらも「ヤッホー」と返事をしておく。多数のヤクに囲まれて、息を切らしながら登りつづける。何度めかの「オーイ」との声。いた。谷のほぼ最上部。岩山の上に人影を発見。目標が出来た。心の中でそこをゴールとする。それから1時間ほどかかったであろうか。ようやく到着。1分間の呼吸数が半端ない。心臓はフル回転だ。AのGPSによると標高4100m。そして、ご褒美となる景色は圧巻であった。この景色を日本人で見たのはおそらく二人だけのはずだ。

@=

(2018-07-12) 曇り。7時半に世界一周青年(今後、Aと呼ぶ)と待ち合わせ。朝食後、8時過ぎに山に入る。昨日より水が冷たい。足が凍りそうだ。昨日の下見があるので、さまようことなくテント村に到着。昨日、村で会話した女の子のテントに立ち寄る。昨日の帰り道に山菜採りをしていたお母さんとも顔見知りになっておいたので、テントに迎え入れてくれた。チベットの伝統的な食事を振る舞われる。バターをお湯で溶かし、きなこ(に似たもの)と砂糖を混ぜてペースト状にしたもの。悪くはない。それなりに美味しいと思える食事だ。非常にカロリーが高そうで山登りを控えた身にはありがたい。さて、この村は2つの谷の合流地点に存在する。「どっちの谷のほうが美しい?」と聞いたつもりで、「左の谷のほうがきれいだよ。」と言っているような気がした。左の谷を進むことにする。谷は家畜の通り道になっているのだろうか。獣道のようなそもそも道でもないような道が幾筋も走っている。また、あたりには動物の糞が散見される。谷の正面の岩山を目標にとりあえず高い方を目指すがすぐに息が切れる。テント村の時点で標高は3600mくらいであろう。 30分ほど登るとヤクを発見。これは遊牧をしているということだ。上には人がいる可能性が高いことから少し安堵する。ただし、軽い頭痛が始まる。私は高山病の再来を危惧するが、Aは元気なものだ。遊牧されているヤクや馬の好奇の視線を受けながら、しばらく登ると「オーイ」と人の声がする。間違いない。人はいる。しかしながら声は山で反響し、どこにいるのかはわからない。こちらも「ヤッホー」と返事をしておく。多数のヤクに囲まれて、息を切らしながら登りつづける。何度めかの「オーイ」との声。いた。谷のほぼ最上部。岩山の上に人影を発見。目標が出来た。心の中でそこをゴールとする。それから1時間ほどかかったであろうか。ようやく到着。1分間の呼吸数が半端ない。心臓はフル回転だ。AのGPSによると標高4100m。そして、ご褒美となる景色は圧巻であった。この景色を日本人で見たのはおそらく二人だけのはずだ。

@=

テント村にて食事をいただく。高カロリーな一品で登山前に体力をつける。なかなか可愛らしい姉妹でした。お父さんは山で遊牧。お母さんとお姉さんは午後は山菜採り。お兄さんはわからない(まぁ、チベットの伊達男のことだ今日もどこかで遊んでんだろう)とのことであった。

@=

テント村にて食事をいただく。高カロリーな一品で登山前に体力をつける。なかなか可愛らしい姉妹でした。お父さんは山で遊牧。お母さんとお姉さんは午後は山菜採り。お兄さんはわからない(まぁ、チベットの伊達男のことだ今日もどこかで遊んでんだろう)とのことであった。

@=

(2018-07-13) 5時半起床。 6時半のバスで夏河に向かう。今日からしばらくAと同行動。ウルムチまでの旅程は大体似たようなもの。しばらくはついたり離れたりだろう。合作でバスを乗り継ぎ、13時に到着。ユースにチェックインして、午後は街の散策。夏河には20数年前に来たことがある。しかしながら、街のことは何も覚えていない。印象に残っているのは車での道が凄かったこと。夏河は標高2900mの門前町なのだが、崖にへばりつく未舗装の道を、爆走するバスでの移動で、ガードレールもなく、非常に怖かった記憶がある。また、沿道の村人たちは道の上に稲穂を敷いていた。バスが稲穂を踏むことにより、脱穀をしていたのである。ラプラン寺は荘厳な雰囲気で何人もの仏教僧が読経を上げていた。今はそんなことはない。 4車線の高速道路で快適な移動である。ラプラン寺も観光地となり、多くの中国人が訪れている。写真はラプラン寺。探せば20年前の写真(当時は写ルンです)もあるはずなので比較してみたいところである。

@=

(2018-07-13) 5時半起床。 6時半のバスで夏河に向かう。今日からしばらくAと同行動。ウルムチまでの旅程は大体似たようなもの。しばらくはついたり離れたりだろう。合作でバスを乗り継ぎ、13時に到着。ユースにチェックインして、午後は街の散策。夏河には20数年前に来たことがある。しかしながら、街のことは何も覚えていない。印象に残っているのは車での道が凄かったこと。夏河は標高2900mの門前町なのだが、崖にへばりつく未舗装の道を、爆走するバスでの移動で、ガードレールもなく、非常に怖かった記憶がある。また、沿道の村人たちは道の上に稲穂を敷いていた。バスが稲穂を踏むことにより、脱穀をしていたのである。ラプラン寺は荘厳な雰囲気で何人もの仏教僧が読経を上げていた。今はそんなことはない。 4車線の高速道路で快適な移動である。ラプラン寺も観光地となり、多くの中国人が訪れている。写真はラプラン寺。探せば20年前の写真(当時は写ルンです)もあるはずなので比較してみたいところである。

@=

(2018-07-14) 8時のバスで同仁へ。昼前に到着。宿はツインが70元。二人で旅すると宿代が大幅に浮く。中国では(て言うか日本以外では)一部屋いくらで、基本ダブルかツインしかないため、一人旅だと常に倍額を払う必要がある。さて、同仁は観光地でも何でもない。そうなると、どうか。そう、ゴミだらけである。今まであれほどいた清掃員がこの街にはいない。子供が平気でポイポイしている。まぁ、彼らは大人の鏡だ。大人は率先して、もう、何でも町中にポイポイである。ペットボトルをポイ。リンゴの芯をポイ。スイカの皮をポイ。まぁ、これも中国です。共産党による教育と管理は都市部と観光地以外の人民には行き届いていないようだ。ちなみに昨日の食事が悪かったのか、Aも私も腹痛である。夕方頃からお座なりに観光。街のチベット寺は400年の歴史があるらしく、なかなか良かった。写真は寺院内の学院。修行僧たちによる問答合戦が行われていました。

@=

(2018-07-14) 8時のバスで同仁へ。昼前に到着。宿はツインが70元。二人で旅すると宿代が大幅に浮く。中国では(て言うか日本以外では)一部屋いくらで、基本ダブルかツインしかないため、一人旅だと常に倍額を払う必要がある。さて、同仁は観光地でも何でもない。そうなると、どうか。そう、ゴミだらけである。今まであれほどいた清掃員がこの街にはいない。子供が平気でポイポイしている。まぁ、彼らは大人の鏡だ。大人は率先して、もう、何でも町中にポイポイである。ペットボトルをポイ。リンゴの芯をポイ。スイカの皮をポイ。まぁ、これも中国です。共産党による教育と管理は都市部と観光地以外の人民には行き届いていないようだ。ちなみに昨日の食事が悪かったのか、Aも私も腹痛である。夕方頃からお座なりに観光。街のチベット寺は400年の歴史があるらしく、なかなか良かった。写真は寺院内の学院。修行僧たちによる問答合戦が行われていました。

@=

若い女性の可愛さ・美しさ比較。チベット人>>ウィグル人>>>漢人。一応、平均値的な比較。美人は民族の違いに関係なく美人です。それでもチベット人が一番可愛いかな。

@=

年配女性の美しさ比較。チベット人=ウィグル人>漢人。正直似たりよったりですな。美しいとは言い難いかも。

@=

若い男のカッコよさ・オトコマエ比較。チベット人>ウィグル人>>>漢人。チベット男も若い間はいまいち伊達っぷりが決まっていない。

@=

年配男性のカッコよさ比較。チベット人>>>(越えられない壁)>>>ウィグル人>>漢人。チベットの伊達男の圧勝です。以上、あくまで個人的な独断と偏見ですが、旅行者の誰に聞いても、全世代において「チベット人圧勝」と「漢人完敗」は共通の意見のように思います。

@=

(2018-07-15) 午前のバスで西寧に移動。青海省の省都は200万都市。共産党の指導と監視が行き届いているようで、街は綺麗なものである。体感的に漢人5割、ウィグル人4割、チベット人1割くらい。歴史的にはチベットの領域なんだけど、草原は全て都市化されて、チベット人は駆逐された感じがする。西寧は都会ですけど、喧騒に包まれているわけでもなく落ち着いたいい街だと感じた。何より都会は集散地であるがゆえに、食べ物が安くて美味しくてよろしい。ついでに私の好物の洋菓子が手軽な値段で食べられるのが嬉しい。生クリームサンド50円。マフィン50円。抹茶ソフトクリーム35円。おやつの買食いだけでお腹が一杯になってしまった。写真は西寧の駅前。都会は日本と変わりませんな。

@=

(2018-07-15) 午前のバスで西寧に移動。青海省の省都は200万都市。共産党の指導と監視が行き届いているようで、街は綺麗なものである。体感的に漢人5割、ウィグル人4割、チベット人1割くらい。歴史的にはチベットの領域なんだけど、草原は全て都市化されて、チベット人は駆逐された感じがする。西寧は都会ですけど、喧騒に包まれているわけでもなく落ち着いたいい街だと感じた。何より都会は集散地であるがゆえに、食べ物が安くて美味しくてよろしい。ついでに私の好物の洋菓子が手軽な値段で食べられるのが嬉しい。生クリームサンド50円。マフィン50円。抹茶ソフトクリーム35円。おやつの買食いだけでお腹が一杯になってしまった。写真は西寧の駅前。都会は日本と変わりませんな。

@=

街にはイスラム寺院があります。体感的に住人の4割くらいはウィグル人(ムスリム)。イスラム教は結構厳格で礼拝の写真を取るのははばかられるんだけど、中国人観光客が多数パチパチやっているので、気にせず写真を取ることができる。

@=

街にはイスラム寺院があります。体感的に住人の4割くらいはウィグル人(ムスリム)。イスラム教は結構厳格で礼拝の写真を取るのははばかられるんだけど、中国人観光客が多数パチパチやっているので、気にせず写真を取ることができる。

@=

信号が赤になるとロープを張って交通整理。こうやってマナー向上を人民に体得させているわけですな。まぁ、大人がマナーを守らないもんなぁ。子供は教育できても、大人には強制的な手段を取るしかないよな。バカみたいな光景に見えるけど、実際にマナーは良くなっているんだから効果は絶大なのか。

@=

信号が赤になるとロープを張って交通整理。こうやってマナー向上を人民に体得させているわけですな。まぁ、大人がマナーを守らないもんなぁ。子供は教育できても、大人には強制的な手段を取るしかないよな。バカみたいな光景に見えるけど、実際にマナーは良くなっているんだから効果は絶大なのか。

@=

おしゃれなケーキ屋さんやソフトクリーム屋さんと並んで、こんなものも売っている。左下「ザリガニ」。その右「ナマズ」。その上「亀」。その右の右「ドジョウ」。ほかは不明。ペットじゃありませんよ。食材です。

@=

おしゃれなケーキ屋さんやソフトクリーム屋さんと並んで、こんなものも売っている。左下「ザリガニ」。その右「ナマズ」。その上「亀」。その右の右「ドジョウ」。ほかは不明。ペットじゃありませんよ。食材です。

@=

(2018-07-16) 8時まで寝て10時行動開始。今日は20:47発の列車でハミに向かう。夜までやることがないので宿でノンビリ。思い立ったら、2時間ほど買食いに出る。ヨーグルトが安くて美味しい。路上で買っては食う。ソフトクリームが安くてうまい。路上で見つけては食う。その他、目に着いたよくわからないイスラムっぽいパンや肉まんを食う。どれも50円から100円くらい。この一月半で体重が相当落ちているのだが(腹の肉の厚みが半分以下になった)、ちょっとは持ち直したかと思う。

@=

路上店舗のムスリム家族。今日一日観察したのだが、年配女性の美しさ比較を訂正。ウィグル人>チベット人>漢人。おばちゃんに可愛いも美しいもないから、実際には上品さランキングと言ったところです。ムスリム女性はスカーフを巻いているので、日に焼けておらず物静かなことから貴婦人ぽくあります。

@=

路上店舗のムスリム家族。今日一日観察したのだが、年配女性の美しさ比較を訂正。ウィグル人>チベット人>漢人。おばちゃんに可愛いも美しいもないから、実際には上品さランキングと言ったところです。ムスリム女性はスカーフを巻いているので、日に焼けておらず物静かなことから貴婦人ぽくあります。

@=

(2018-07-17) 昨夕20:47発(ただし、37分遅れる)のハミ行きの硬座(二等座席)で西寧を出発。人民は、通路に寝る。人の席を奪う。車内にゴミを捨てるの古き悪しき中国を体現している。さすが、最貧民層の交通手段である。いやぁ、なかなか大変な10時間であった。着いたハミは完全に政府に管理されたウィグル人社会。列車から降りるだけで荷物検査とパスポートチェックをされる。列車のチケットを買うためにも二度荷物のチェックをされ、液体(水)は実際に飲んで見せることを強要される。ウィグル人も中国人も個別に悪い人ではないのだが、この過剰な管理には嫌気が差す。荷物チェックが多すぎて旅行しにくいにもほどがある。また、管理が厳しすぎるためか中国であれほど感じる活気といったものがない。また、チベットエリアでは政府未認可の宿でも外国人が泊まれた(黙認されていた)のだが、ウィグルエリアでは無理だ。安そうなホテルは全て「外国人は泊まれない」と断られる。街に魅力がない。宿は非常に高額とくれば滞在する意味を見いだせず、さらに列車で3時間トルファンに向かう。トルファンには20数年前に来たことがある。色あせた記憶に残る街の面影はなく、何もかもが新しくなった漢人の街である。この街でも公安が異常に多く、ウィグル人は虐げられている。街からウィグル文化を感じない。砂漠の荒野のオアシス都市。用水路が流れ果樹園が広がるイスラムの街が見つからない。砂漠の荒野にいきなり現れる高層建築。乾いた大地に広がる漢人都市があるばかり。新疆の都市部において、ウィグルは早晩(文化として)滅びそうである。すでにほぼ滅んでいるのかもしれない。

@=

(2018-07-18) 遅めの起床。8時。中国は北京時間しかないので実質6時である。郊外を散策。昔のトルファンが残っていて嬉しくなる。ブドウ畑と水路とレンガ作りの家。ウィグルの人たちはとても朗らかだ。昼食夕食ともにゲストハウスのまかない飯。コックの腕がいいのか大変おいしい。夕食後は皆でウノをして遊ぶ。罰ゲームカードがあり、勝者以外は一人一枚づつカードを引くのだが、「隣の人とキスすること」や、「誰かの尻を叩くこと」などがあるので、むしろ罰ゲームが嬉しかったりする。 Aは喜んで罰ゲームに甘んじて隣の女性にキスしていた。よきかな、よきかな。

@=

(2018-07-19) 午前と夕方に街の散策。日中は熱くて(誤字ではない。もはや暑いは越えている)動けない。トルファンは歴史的には「火州」と呼ばれていた場所である。西遊記で有名な火焔山があるのもここである。芭蕉扇を持たない身としては歩くだけでも大変である。夜は再びウノ。罰ゲームで「異性に抱きつくこと」を引き当てる。これ罰ゲームなのか?

@=

ウィグル人自体は温厚で善良そのものに見える。一部、過激な組織もあるのかもしれないが、テロリストの恐怖は多民族支配・統制のための虚構に思える。

@=

ゲストハウスは客もスタッフもフレンドリーで大変楽しかった。さよなら、白駱駝ユースホステル。今日でお別れ、これからウルムチに向かう。

@=

老若男女、スタッフ・客を含めて結構みんなと仲良くなったので記念撮影。ユースホステルは中国でも教養のある人が泊まっているので楽しいですよ。今の所、トルファン、朗木寺のユースが面白かったけど、結局はスタッフと同宿の客次第。中国(と言うか日本以外)は入れ替わりが激しいので、来年(どころか来月)行ってもスタッフですら同じ人はいないでしょう。

@=

老若男女、スタッフ・客を含めて結構みんなと仲良くなったので記念撮影。ユースホステルは中国でも教養のある人が泊まっているので楽しいですよ。今の所、トルファン、朗木寺のユースが面白かったけど、結局はスタッフと同宿の客次第。中国(と言うか日本以外)は入れ替わりが激しいので、来年(どころか来月)行ってもスタッフですら同じ人はいないでしょう。

@=

(2018-07-20) バスで4時間。ウルムチへ。はい。都会です。書くことはありません。ただの経由地。明日の夜行で伊寧に向かう予定。

@=

(2018-07-21) 朝イチで列車のチケットを買いにウルムチ駅へ。市街に近いのはウルムチ南駅で、ウルムチ駅は郊外の再開発地区にある。再開発地区なだけあって駅前には綺麗な高層ビルが立ち並んでいる。街の中心からはバスで1時間弱で、車窓から街を眺めていたがやはり魅力を感じない。民族性を失った平坦な文化の街である。顔は違えど、同じような衣装で同じような行動をしている。ウルムチも20数年前に来ている。郊外に風光明媚な観光地があり、天池などは良かった記憶がある。昨今行ったところで、観光コースが整備され自由な散策は楽しめないであろう。天池は透明度の高い湖で、友人と泳いだ記憶がある。内陸の人たちは泳げないので注目の的であった。今、そんなことをしたらすぐに警察に捕まるだろうな。さて、これから夜行で伊寧へ。伊寧で気息を整えた後はカザフスタンへ。今後の予定は、キルギス、ウズベキスタンくらいまで行って飛行機に乗ってしまう予定。そろそろ、もういいかなと言った感じ。ただ、サマルカンドは歴史好きとしては外したくない。でも、サマルカンドは超有名だからなぁ。行けば観光地化されていてがっかりしそうな気もする。

@=

(2018-07-22) モンゴルに行くAとは昨日でお別れ。 6時30分、夜行列車は伊寧に到着。北京とは経度的に2時間以上の時差があるが、中国は全土で北京時間が適用されるので夜明け前である。バスは運行前、タクシーなんぞに乗る気はない、、、ということで、予定の宿まで歩く。 1時間半で到着。相変わらず体力での解決である。伊寧の街だが、一気にイスラム色が濃くなった。街角で聞こえる会話の多くがウィグル語である。人々の顔つきもいかにもトルコ系で彫りが深い。ハッとするほどの美女がいるのだが、正直日本人とかけ離れているので、美人・男前の区別がよくわからない。警察の数は相変わらずだが、辺境のためかチェックは結構いい加減である。午前と午後に街を散策。この三日間お腹に爆弾を抱えているため遠出は控えておく。掃除が行き届いており街は綺麗である。また、イリ河畔は遊歩道になっている。国境都市として景洪と同じく、行政による資本投下と管理統制が行き届いているのであろう。

@=

昔ながらの商店街。雑然とした店内は、もはや店主ですら何がどこにあるのかわからないのでは?昔の中国はどこもこんな感じの店だったんだけど、いつの間にやらなくなったなぁと思っていたら、地方には残っていました。

@=

昔ながらの商店街。雑然とした店内は、もはや店主ですら何がどこにあるのかわからないのでは?昔の中国はどこもこんな感じの店だったんだけど、いつの間にやらなくなったなぁと思っていたら、地方には残っていました。

@=

どこの街にもある人民公園。全ての公園は柵で覆われ、入り口では荷物とIDカードのチェック。入るのに、パスポートを取り上げられ、10分ほど待たされました。なんでも電話をかけて確認しているらしい。(何の確認かは全く不明です。)

@=

どこの街にもある人民公園。全ての公園は柵で覆われ、入り口では荷物とIDカードのチェック。入るのに、パスポートを取り上げられ、10分ほど待たされました。なんでも電話をかけて確認しているらしい。(何の確認かは全く不明です。)

@=

(2018-07-23) 明日の国境越えに備えて今日は休養。同宿の中国人(優しい青年であった)から一緒にサリム湖に行かないかと誘われたのだが断る。サリム湖はグルジャで一番有名な観光地で車で片道およそ4時間。日程に余裕があれば行きたかったが、延長したビザも後3日で切れてしまう。明日にはコルガスに移動して、国境バスに間に合えばカザフスタンに行ってしまう予定。間に合わなければ明日はコルガス泊で明後日に国境越えである。サリム湖と大草原も魅力的ではあるが、大自然という意味合いではチベットで堪能したのでまたの機会のために取っておく。さて、カザフスタン始め中央アジアはロシア語圏らしい。ロシア語なんて全くわからない。加えてキリル文字は全く読めない。中国語は旅行に必要な50ほどの単語を知っている。加えて漢字を読めば(書けば)なんとか意思疎通はできるのだが、ロシア語なんて「スパシーバ(ありがとう)」しかわかる単語がない。一語でどこまで旅ができるか不安であるが、楽観主義と体力で解決することにする。

@=

国境越えに備えて休養、、、とは書いたものの。実際にはどのようにして国境を越えるかの調査がいる。グルジャまでくればアルマティ(カザフ)行きの国際バスがあるだろうと高をくくっていたのだが、バスターミナルの受付で聞いてみるとそんなバスはないとのことであった。「国境の街コルガスに行け。そこに行けばカザフに行くバスがある。」「カザフ行きのバスの出発時間?そんなもん知らん。コルガスで聞け。」宿のスタッフにも聞いてみたが同様の回答。これはアテが外れたなぁ。ネットで検索してみると、中国側のコルガスからカザフのジャルケントまではバスがある模様。また、ジャルケントからはアルマティ行きの定期バスがあるようだ。そうなると、旅の経路はこうだ。 1.グルジャからコルガスまではローカルバス。 2.コルガスからジャルケントまで国際バス。 3.ジャルケントからアルマティまでローカルバス。バスの発車時間が全くわからないので、あとは行ってから調べるしかない。もし、目的のバスに間に合わないようなら、コルガスなりジャルケントなりに泊まればいいや。

@=

(2018-07-24) 早めに行動開始。8時半にチェックアウト。何度か書いているが中国は全土で北京時間なので実質6時半である。実際、カザフに入国した途端、時計を2時間遅らす必要がある。 9時前にグルジャのバスターミナルに到着、、、する前に入口前にたむろする乗り合いタクシーから声がかかる。「コルガスに行くなら俺の車に乗れ、すぐに出発する。23元だ。」 OK乗る。昨日調べておいた正規の料金と変わらない。客集めにこの後10分ほどかかっていたが、正規のバスは9時半発。30分ほど早い。 11時前にコルガスバスターミナルに到着。ジャルケント行きのチケットを買う。順調順調。「いつ出るの?」「客が集まったら出発だ。」さいですか、いつ出発かわからないってことね。とはいえ、この時間にするべきことがある。カザフスタンの通貨テンゲを手に入れなければならない。体力で解決するとかカッコイイことを書いていたが、すまない、ありゃ嘘だ、、、というわけでもないけれど、最も力を発揮するのはやはりお金である。逆にお金がないと何も出来ない事態に陥る。適当なバスドライバーに声をかける。「両替したい。」「○×△ロシア×△。」ロシア語が話せるかと聞いているのであろう。「スパシーバ(ありがとう)」しか言えない。しかし、両替は簡単である。お金を見せながら、「ユアン(中国の通貨)-テンゲ(カザフの通貨)。OK?」これで十分。「OK。OK。」交渉成立。割といいレートで交換してくれる。いまこそ使うときだ「スパシーバ(ありがとう)。」お互いニッコリ握手。意外と早く客は集まったようで11時半にバスは出発。中国は出国もめんどくさい。荷物を全部開けられる。カザフスタンは入国から簡単だ。パスポートにはメクラスタンプ、荷物はノーチェックである。中国を出国したあたりで乗っていたバスとは違うバスのドライバーから声がかかる。「アルマティに行くなら俺のミニバンに乗れ。2500テンゲだ(800円)。」 70元(1200円)も払ったジャルケント行きのバスは国境までの2kmほどしか乗っていないが即答でOK。ジャルケントまで行っていつ出発するかわからないバスを待つよりよほど効率的だ。客の移動はドライバー同士で話をつけてくれたようだ。カザフの道をミニバンは疾走する。しかし、カザフには何もない。中国では道沿いには家屋や商店があったものだが、カザフには本当に何もない。ただただ、草原、荒野、砂漠である。この道はまたいつかもう一度通りたいと思う。着いたアルマティは、スラブ系美女、トルコ系美女、何やらよくわからない美女で溢れている。「ここは天国ですか?えっ、アルマティ。あぁ、天国の別名ですか。」という感じで惜しげもなく露出度の高い服装である。おそらく女性視点からは美男子が多いように見えると思う。人種が違うのであまり美醜がわからないというのもありますが、、、。さて、この街は英語が全く通じません。バス停から街の中心部に出るまで、そして、宿探しは大変であったがカット。

@=

休憩所。サービスエリアみたいなもの?トイレがあるだけで何もない。道路沿いにも家一軒建ってない。中国であれば食堂や露天商が並び、ついでに言えばニーハオトイレでも1元取られる。なお、ミニバンに日本人は私だけであるが、韓国からの4人組が乗っていた。テグ出身。(注)ニーハオトイレとは、壁もドアもなく隣の人と会話しながら用をたせるコミュニケーションを重視したトイレである。

@=

休憩所。サービスエリアみたいなもの?トイレがあるだけで何もない。道路沿いにも家一軒建ってない。中国であれば食堂や露天商が並び、ついでに言えばニーハオトイレでも1元取られる。なお、ミニバンに日本人は私だけであるが、韓国からの4人組が乗っていた。テグ出身。(注)ニーハオトイレとは、壁もドアもなく隣の人と会話しながら用をたせるコミュニケーションを重視したトイレである。

@=

(2018-07-25) ここアルマティで今回の旅は終了。明日の夜、飛行機で帰国(日本到着は明後日)。予定を10日ほど早めに切り上げる。キルギスタンを経由してウズベキスタンまで行ってから、ドイツに寄り道して帰ろうと、昨日までは考えていたのだが、今後の楽しみとして残しておくことにする。さて、アルマティ2日目。午前中に飛行機の手配を終え、宿のスタッフにチケットの印刷を依頼する。空港までの経路を確認後、アルマティ散策を開始。昨日は行かなかった南の方に行ってみる。日差しはきついものの通りには街路樹が繁り、山裾に立地するため水路も豊富である。街から見える山の頂きには雪が残っており、雪解け水がこの街を潤しているのであろう。午後は暑くなるものの、乾燥しているため木陰に入ると涼しいし、朝夕は肌寒いくらいである。アタリマエのことなんだけど、誰もツバを吐かないし、腹出ししていないし(「中国 腹出し」で検索のこと)、公園には自由に入れるし、食事の友のハエはいないし、もっと早く中央アジアに来ていればよかったと後悔するが、どの国に行っても「うわっ、楽しい!」なのでこれは仕方がないところ。次の旅は中央アジアから再開しようと思う。食事は二ヶ月ぶりの洋食。豪勢に500円(普段は200円もしない)も使って暴食。一ヶ月以上、ほぼ中華オンリーであったため、涙が出るほど美味しい。何より生野菜が食べられるのは最高だ。もう、バスでの長距離移動はないので安心してお腹を壊すことができる。そうそう、これもアタリマエであるがニーハオトイレと違い、トイレは洋式でちゃんと紙が常備してある。腹痛になっても安心である。(注)ニーハオトイレとは、建物に入ると一本の溝が掘られているだけである。一列に並んで前の人の排便を見ながら自分も用をたせるコミュニケーションを重視したトイレである。裸の付き合い(ただし下半身だけ)を通して人民としての連帯感を深めることが出来ます。

@=

えー、茶化してますが、中国は今旅をして一番楽しい国だと思います。その偉大さと愚かさが極端で笑えますし、勢いがあるだけのことはあります。大抵の人はとても親切で色々と世話を焼いてくれます。みな助け合いの精神で生きてます。一部、客引きなどは鬱陶しいし、不快ですけどこれはどこの国でも同じですしね。

@=

旅の飽きについて。結局の所、先の読めない不安や、なんとか切り抜ける方法を考えるのが楽しいのであって、ドキドキがなくなったときに旅は飽きるのかもしれない。中国は一月以上滞在して、如何様にでもしようがわかってしまったため飽きたのだろう。そして、なぜアルマティが楽しかったのか?もう、何をするにも手探りで常に不安がつきまとう。宿を探す、空港まで移動する。食事を取る。物を買う。そんな簡単なことでも容易には実現できない。言葉もまるで通じない。それでいて人々は優しい。「ヤポン(日本)」と言うと、「オーッ!ベリーグッド」と返してくれる。

@=

アタリマエのことなんだけど、いちいち荷物チェックやパスポートチェックがないのでそれだけでも旅の楽しさが復活。

@=

アルマティはカザフスタン第一の都市だけど、街の発展で言ったら中国の辺境にも及ばない。高層ビルも少ないし、人も全然少ない。それゆえ逆に綺麗で落ち着いておりゆっくり滞在するには向いていると感じる。食事もバラエティ豊かで美味しいです。洋食と洋菓子が好きなんで、毎食デザートにケーキをつけています。

@=

(2018-07-26) 帰国の準備。、、、と言うほどやることもない。朝起きて公園に行き、ベンチに座って鳩を眺める。時間を潰しているだけである。一応、帰国後に配る為の土産物なんぞを買う。乾燥地帯はフルーツが美味しい。味が濃縮されるのだろう。土産物はフルーツ、、、が最適だが、流石に生ものを持ち歩けないので、ドライフルーツを買うことにする。ブドウみたいなものを指差して「これちょうだい」。なぜか裏から秘蔵の箱みたいなものを取りだして、「こっちのほうがグッドだ。こっちにしな。」みたいなことを言っている(ように感じる)。そうか、「じゃあ、それ」。よくわからないが販売の単位は500gのようだ。袋にどっさり。アンズみたいなものを指差して「これもちょうだい」。何故か隣の店の山積みダンボールから箱を一つ取りだして、「こっちのほうがグッドだ。こっちにしな。」みたいなことを言っている(ように感じる)。そうか、「じゃあ、それ」。再び、袋にどっさり。「これはタジキスタン産だ。最高にグッドだ」みたいなことを言っている(ように感じる、タジキスタンとグッドだけ聞き取れる)。そうか、「じゃあ、それ」。三度、袋にどっさり。「俺はタジキスタン生まれだが。これなんかも最高にグッドだ」みたいなことを言っている(ように感じる、自分を指差してのタジキスタンとグッドだけ聞き取れる)。そうか、「じゃあ、それ」。重い、袋は2キロになった。会計は8000テンゲ。高い!って、実際には大したことないんだけど、4日分の宿泊費と同額だ。物価感覚が途上国思考になっているため、とんでもなく高価に感じる。しかしまぁ、もうテンゲが必要ないため使い切るためにも購入。きっと、最高級品を取り揃えてくれたに違いないと思うことにする。なお、この後、空港に向かったのだが、15キロ先の空港までのバス代は150テンゲであった。 1時間半のフライト。ウズベキスタン航空はタシケント経由。一度、西に向かうため遠回りになる。追加料金で窓際の席を確保。赤茶けた大地に切れ込むキャニオン。パミール高原と冠雪の山脈。山を越えて歩いて旅行したいなぁと思うけど、ナイフリッジの連続だし絶対に死ぬな。空から見るタシケントは大都市で高層ビルはあまりないものの都市圏は広く、町と農地がモザイクになっており20年前のバンコクに似ている印象を受けた。トランジットのため今回入国はしないけれども、ここにも近いうちに来たいと思う。さて、後は夜のフライトで帰るだけ。書くほどのこともない。最後に、アルマティ発タシケント経由成田行だが、どういうわけか、タシケント発成田行きより安かった。同じ日の同じ便での比較。タシケント・成田間は同じ飛行機なのだが、アルマティ・タシケント間のフライトを追加したほうが安くなる。謎である。

@=

(2018-07-26) 日本がやはり一番綺麗だと思う。空からは北アルプスや中禅寺湖などがよく見えた。山は緑に包まれ、川は青く澄んでいる。「大和は国のまほろば。大和しうるわし。」がよくわかる。そして降り立った日本はスーパー先進国だ。あまりの発展ぶりに今更ながら驚く。魔法の国に来たかのように錯覚しそうである。さて、旅日記はこれで終わり。後は思い立ったときに、時々、旅行の振り返り感想を書くにとどめよう。

@=

旅を振り返って追記。

@=

旅の予算。 6/8から7/26までの49日間で、およそ24万円。両替を含む現金使用が14万円と100ドル。クレジット利用が3万円程度。往復の飛行機代が6万円程度。最初の3日は沖縄で、ほぼ3万円使っているので、純粋な海外滞在は46日間で15万円。一ヶ月10万円ですね。バックパッカーとしては結構リッチに旅行していた方だと思います。一時同行していたAの中国滞在一ヶ月の旅費は6万円だったとのことでした。

@=

西寧での両替にて。 30分以上待たされる。真面目に両替手続きを進めて、必要書類を用意しようとしているようだ。「税金はどこの省で払っている?」って聞かれても、「日本に払っている。」に決まってるじゃないか。なんで私が中国に税金を収める必要があるんだよ。とにかく処理が煩雑らしく、係員3人がかりで大混乱している。「えーと、今までは行員のIDカードを使って、両替の代行をしてもらってましたよ。」と伝えると、「おーっ、そんな方法があったのか。」と驚かれました。そして、無事両替完了。今後は西寧でも現金からの両替がスムーズになるだろう。

@=

旅の両替について。既にTC(Travelers's Check)は全滅だ。現金でさえ両替できるところが少ないし、さらにレートが悪い上に手数料が高い。クレジットカードで現地ATMから引き出すのが、一番効率よく現地通貨を手に入れられる。時代は変わったなぁ。帰国後すぐにクレジットカードの海外利用制限を解除し、外貨を預金できる(かつ、現地通貨で引き出せる)デビットカードを作りました。今までは「いつもニコニコ現金払い」だったけど、海外で両替及び決済に困るとは、、、。ついでに、今まで頑なに拒んでいたスマホも買ってしまいました。昔ながらの旅行スタイルは、苦労多く(そしてまたそれが楽しい面もあるけど)大変でしたわ。

@=

交通事情と「事故」。チベットエリアでは、山道は絶景ですが、相当事故が多いです。急峻な地形に曲がりくねった道。それを爆走ですから、そりゃ事故りますわな。 3時間おきくらいに事故現場といった感じです。大抵はトラックですけど、乗用車の比率もそれなりに高い(2、3割)。バスの運転手は比較的安全運転ですけど、夜行はちょっと乗るのが怖いかなぁ。

@=

旅と仕事について。 20代前半。旅は今しか出来ないと思っていた。 20代後半。仕事は今しか出来ないと思っていた。 30代。旅も仕事もいつでも出来ると思っていた。そして、40代。旅も仕事も今しか出来ないと思っている。

@=

今回の旅についての総括終わり。

@=

(2018-08-10) 塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉尾根のいつものコース。二ヶ月ぶりだし、まずは足慣らし、、、のつもりであったが、ひどい筋肉痛になる。また、痛めていた右足膝がまだ治っていなかったことを知る。日常生活での支障がないので、治ったと思いこんでいたが、未だ完治していなかったようだ。あまりに痛くて下りは半歩づつしか歩けず、普段の倍の時間がかかってしまった。 60過ぎの年配の方にも抜かされるばかりで悲しくなる。帰国後にはジムにも行ったが、体重が5キロ以上減ったにもかかわらず、10回の懸垂が限界。筋肉が相当落ちているようだ。

@=

(2018-08-13) 会津駒ヶ岳。駒ヶ岳登山口->駒の小屋->駒ヶ岳->中門岳->(往復)。同行はW氏。駒の小屋まではキツイが、そこからは比較的なだらか。湿原が広がり、晴れなら綺麗であろうと思われるが、残念ながら曇りアンド小雨。駒ヶ岳から中門岳までは完全に霧の中。なんにも見えない。下りは結構な雨。リベンジ必須だな。

@=

(2018-08-13) 会津駒ヶ岳。駒ヶ岳登山口->駒の小屋->駒ヶ岳->中門岳->(往復)。同行はW氏。駒の小屋まではキツイが、そこからは比較的なだらか。湿原が広がり、晴れなら綺麗であろうと思われるが、残念ながら曇りアンド小雨。駒ヶ岳から中門岳までは完全に霧の中。なんにも見えない。下りは結構な雨。リベンジ必須だな。

@=

陣馬山登山口=>(一の尾根)=>陣馬山=>景信山=>城山=>(高尾山)=稲荷山=>高尾山口。右膝が痛いため、足慣らしを継続。天気が良くて涼しいので遠出したいが自重。体力的には楽勝。体重が減っているので登りは軽いものだ。が、やはり下山で膝が痛い。写真は景信山から関東平野。

@=

陣馬山登山口=>(一の尾根)=>陣馬山=>景信山=>城山=>(高尾山)=稲荷山=>高尾山口。右膝が痛いため、足慣らしを継続。天気が良くて涼しいので遠出したいが自重。体力的には楽勝。体重が減っているので登りは軽いものだ。が、やはり下山で膝が痛い。写真は景信山から関東平野。

@=

塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉尾根のいつものコース。最初から右足をかばいながらであれば、膝が痛くなる前に15kmは歩ききれる。

@=

三度、塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉まで3時間55分。走ってはないけどこれは結構早い方だと思う。ずっと小雨で視界は30メートル。雨でぬかるんで走るのは危ないけど、何も見えないので景色を堪能するわけでもなく、ただただ、飛ばして歩いた。で、やっぱり右足が痛い。膝と言うより腱を痛めているような気がする。

@=

高尾駅から草戸山、城山湖、三沢峠から梅ノ木平。足も痛いし天気も不安なので近場で、、、が、低山はまだまだ暑すぎる。歩き始めてすぐ嫌になったので、2時間で切り上げ高尾山口で温泉に入って帰る。

@=

高尾駅=>八王子城址=>(北高尾縦走路)=>堂所山=>(高尾縦走路)=>(金毘羅台)=>高尾駅。折角の三連休だが天気は悪い。昨日は雨。今日も明日も曇の予報。街は曇でも山では雨が降るかもしれない。というわけで近場でトレーニング。楽しい部分は、、、、うん、殆どないな。北高尾は上り下りが激しいのだが、展望はほとんど開けない。それでも人が少ないだけまだまし。トレーニングと割り切ることもできる。が、この時期、すでに高尾(縦走路)はだめだ。人が多すぎる。雨後の道は多数の登山者に踏まれて泥濘状態。 1号路は舗装されているにもかかわらず、激混みで山道よりもゆっくりとしか進めない。

@=

古里駅=>鉄五郎新道=>御岳山=>日の出山=>つるつる温泉。鉄五郎新道はあまり人気がないのか誰とも会わない。静かないい道なんだけど、誰も通らないので蜘蛛の巣が半端ない。また、尾根に入るまではヤブが多く、儚いとは全く言えない朝露滴り、ズボンも靴も濡れてしまった。御岳山以降は人がたくさん。さっさと温泉に抜ける。午後になる前に下山。

@=

鴨沢バス停=>堂所=>七ツ石小屋=>七ッ石山=>雲取山(往復)。以前より行ってみたかった東京都の最高峰2017m。エスケープできないロングトレイルであることと、膝の調子の悪さからのびのびになっていたが連休の晴れ間を狙って決行。 3時起床。西国分寺駅まで自転車。4時35分の始発で奥多摩駅に6時着。現地は曇り。予報は晴れでもそれは平野部の話。山では雨が降るかもしれない。道中、小雨に会うものの天気はなんとか持ってくれたが、 1500mより上はずっとガスの中でなんにも見えない。高所の尾根道は展望が開ければさぞかしいい眺めだと思うのだが、残念ながら視界は20mである。 3時間半で頂上に到着。長丁場に備えて水分を2.5リットル持ち込んだが、思っていたほど大したことはなかった。山頂で30分ばかり待ってみたが、天候は回復の兆しなく、やむなく下山する。下山中、霧が少し晴れてきて、バス停に着く頃には晴天。よくある話。また来ないとダメだな。

@=

(2018-10-06) 塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉のいつものコース。同行は大森のW氏。表尾根はずっと雲の中。なんにも見えず。ときおり雲が薄くなり、風景がフェイドイン。すぐさまフェイドアウト。 CGを見ているかのよう。大風のなせる不思議な光景。しかし、週末ごとに台風が来るのは(昨年もそうだったが)やめてほしい。写真は大倉尾根の花立小屋から一枚。

@=

(2018-10-06) 塔ノ岳。ヤビツ峠から大倉のいつものコース。同行は大森のW氏。表尾根はずっと雲の中。なんにも見えず。ときおり雲が薄くなり、風景がフェイドイン。すぐさまフェイドアウト。 CGを見ているかのよう。大風のなせる不思議な光景。しかし、週末ごとに台風が来るのは(昨年もそうだったが)やめてほしい。写真は大倉尾根の花立小屋から一枚。

@=

(2018-10-07) 河又名栗湖入口バス停=>白谷沢=>棒ノ嶺=>黒山=>岩茸石山=>惣岳山=>御嶽駅。西武沿線も行ってみようと思い棒ノ嶺を選ぶ。大変人気の山。人が多い。軽装備の人も目立つ。半分沢登りみたいな道で、先週の台風で橋は全て流されている。危険はあまりないけど、濡れないようにしようと思うと余計危ないかもしれない。子供やいかにもハイキングといった出で立ちの若い男女も多かったけど大丈夫かなぁ。棒の嶺からは北側の展望が広がる。遠く、男体山や日光白根山まで見通せる。往復するのは嫌なので南下して奥多摩線側に下山する。写真は棒ノ嶺からの関東平野。

@=

(2018-10-07) 河又名栗湖入口バス停=>白谷沢=>棒ノ嶺=>黒山=>岩茸石山=>惣岳山=>御嶽駅。西武沿線も行ってみようと思い棒ノ嶺を選ぶ。大変人気の山。人が多い。軽装備の人も目立つ。半分沢登りみたいな道で、先週の台風で橋は全て流されている。危険はあまりないけど、濡れないようにしようと思うと余計危ないかもしれない。子供やいかにもハイキングといった出で立ちの若い男女も多かったけど大丈夫かなぁ。棒の嶺からは北側の展望が広がる。遠く、男体山や日光白根山まで見通せる。往復するのは嫌なので南下して奥多摩線側に下山する。写真は棒ノ嶺からの関東平野。

@=

(2018-10-08) 奥多摩駅=>石尾根=>六ツ石山=>水根山=>鷹ノ巣山=>水根沢林道=>奥多摩湖バス停。 3時起き。6時奥多摩駅着。駅から雲取山(20km)を目指し行けるところまで行く計画。最低でも鷹ノ巣山(12km)、多分七ッ石山(16km)くらいまでは行けるだろうと考える。が、標高1000mで霧が出て、すぐに雨が降り始める。水根山で心が折れるも、なんとか鷹ノ巣山までは登る。 1700mの展望の広がるはずの山頂も雨と霧ではなんにも見えない。エスケープルートで奥多摩湖へと抜ける。奥多摩はホント天気に恵まれない。関東一円の晴天くらいでないと霧か雨ではないだろうか。景色は間違いなく良い。ブナ林も非常に美しい。広葉樹はすでに色づいている。 10月中にもう一度、(好天を狙って)来たいところである。

@=

(2018-10-08) 奥多摩駅=>石尾根=>六ツ石山=>水根山=>鷹ノ巣山=>水根沢林道=>奥多摩湖バス停。 3時起き。6時奥多摩駅着。駅から雲取山(20km)を目指し行けるところまで行く計画。最低でも鷹ノ巣山(12km)、多分七ッ石山(16km)くらいまでは行けるだろうと考える。が、標高1000mで霧が出て、すぐに雨が降り始める。水根山で心が折れるも、なんとか鷹ノ巣山までは登る。 1700mの展望の広がるはずの山頂も雨と霧ではなんにも見えない。エスケープルートで奥多摩湖へと抜ける。奥多摩はホント天気に恵まれない。関東一円の晴天くらいでないと霧か雨ではないだろうか。景色は間違いなく良い。ブナ林も非常に美しい。広葉樹はすでに色づいている。 10月中にもう一度、(好天を狙って)来たいところである。

@=

(2018-10-13) 焼山登山口=>焼山=>姫次=>蛭ヶ岳=>丹沢山=>塔ノ岳=>大倉バス停。予報は曇。丹沢なら雨にはならないだろうと思い主脈縦走。距離25km。累積高度上昇2000m。これがこなせると関東の山はほぼ日帰りが可能になる。 8時間かかってなんとかゴール。ヒザ痛への試金石であったが、なんとか暗くなる前に下山。足は相当痛い。帰りの電車で足が完全に固まってしまって座席から立つのに一苦労。蛭ヶ岳はお約束どおり霧の中。誰もいない。

@=

(2018-10-13) 焼山登山口=>焼山=>姫次=>蛭ヶ岳=>丹沢山=>塔ノ岳=>大倉バス停。予報は曇。丹沢なら雨にはならないだろうと思い主脈縦走。距離25km。累積高度上昇2000m。これがこなせると関東の山はほぼ日帰りが可能になる。 8時間かかってなんとかゴール。ヒザ痛への試金石であったが、なんとか暗くなる前に下山。足は相当痛い。帰りの電車で足が完全に固まってしまって座席から立つのに一苦労。蛭ヶ岳はお約束どおり霧の中。誰もいない。

@=

(2018-10-20) 三峯神社バス停=>霧藻ケ峰=>白岩山=>雲取山=>鴨沢バス停。関東は晴れ。奥多摩に向かう。再度の雲取山。バスの始発が8:30で登山口に着くのが10時前。 20kmの道程を暗くなる前に着けるかどうか不安であったが、雲取山まで登り3時間30分、降り2時間の5時間半でなんとかなった。 1500m以上の高所では広葉樹林が色づいている。気持ちのいい山道であったが、雲取山はやはり雲の中。 1500mなら雲の下で晴れ。2500mなら雲の上で晴れ。 2000mはちょうど雲の中なのか雲取山(2017m)は天気に恵まれない。日記が写真だらけになってきたので、写真は別ページに分離する。というわけで、写真はこちらをクリック。

@=